稲刈り🍚

こんにちは!

今回は年長さん稲刈りの様子をお伝えします🍚

さて、5月に苗を植えた稲はとても大きくなりました!

いよいよ収穫の時期を迎え、5か月間の成長を大きく感じます

稲穂にたくさんのお米をつけていますね☺

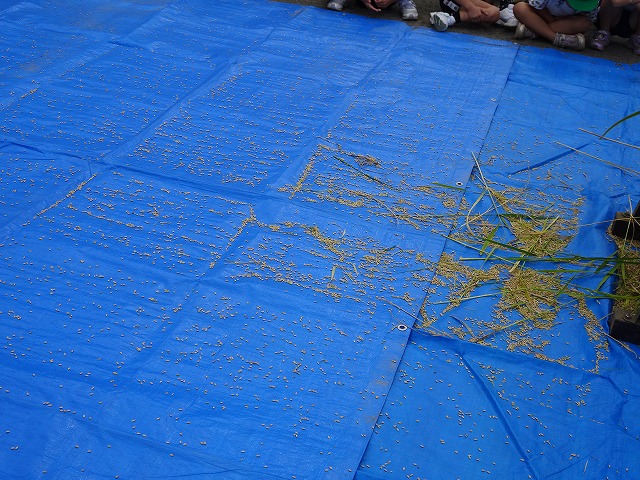

本日は稲刈りを行い、脱穀機にて脱穀作業を行いました🌞

子どもたちには、稲作体験を通して食への尊さを感じてもらえればと思います

バスの先生には稲のお世話で大変お世話になりました🚌

これが脱穀機

以前にお世話になっていたバスの先生にレストアしてもらいました👏

幼児期と稲作体験

今日は、子どもたちにとって待ちに待った稲刈りの日でした。

田んぼの風は少し秋めき、黄金色の稲穂が手招きするように揺れます。

私たちは毎年、この瞬間に「食べものの始まり」をもう一度学び直します。

▶幼児期の「稲作」で感じてもらいたいこと

① 五感で学ぶ「主食の尊さ」

日本人の主食であるお米は、毎日の食卓に当然のように並びます。

しかし、当然であることと尊いと知ることは別物です。

稲の匂い、泥の感触、茎を刈るときの手応え、乾いた藁の音。

五感で受け取った経験は、やがて食物を「いただく」ことへの意味と敬意を深くします。

② 「時間が育てる」ことを体感する

稲は、種もみから苗、田植え、中干し、出穂、登熟、そして収穫へと、季節の階段を上がります。

この数か月の歩みを見届けることは、幼児期に芽生え始める“時間の感覚”を豊かにします。

早く手に入れたい気持ちを抱えながらも「今は育つ時期」「次は刈る時期」と待つ力が育ちます。

③ 工程と手間から学ぶ「段取りと協働」

稲作は段取りの連続です。

苗代づくり、田植え、草取り、水管理、追肥、害虫対策、稲刈り、乾燥、脱穀、籾すり、精米。

どれか一つ抜けても、食卓のごはんにはなりません。

子どもたちは「順番の大切さ」「人の手の偉大さ」を体で覚えます。

▶三大穀物の中で見る「稲」の特徴

世界の三大穀物は米・小麦・トウモロコシです。

同じ“穀物”でも育て方が大きく異なります。

・稲(米)

水を張る田んぼを舞台に、苗づくりや田植え、水深の調整など人の手と管理が要になります。

気候や水加減に左右されやすく、台風や長雨への備えも必要です。

工程は多い分だけ、自然と人の知恵が緻密に噛み合います。

・小麦

主に畑で育ち、直播きが基本です。

降水量が多すぎない地域でも育てやすく、収穫までの段取りは比較的シンプルです。

・トウモロコシ

こちらも畑作で、土づくりと日照管理が中心です。

背丈は伸びますが、作業の基礎は分かりやすい部類に入ります。

畑作中心の小麦やトウモロコシと比べると、稲作は「水田」が土壌になることで管理の難易度が上がります。

だからこそ、米作りは地域の知恵と共同の文化を育み、日本の暮らしのリズムや行事とも深く結びついてきました。

子どもたちは、穀物それぞれの特徴を知ることで「食べものの背景には土地と人の物語がある」と気づいていくことと思います。

▶最後に

稲は、待てば必ず伸びるわけではありません。

日の光も、水の加減も、風の影響も、人の手も。

全部の要素がつながってようやく手元の一膳になります。

子どもたちには、「お米作り」を頭だけではなく手のひら、全身で学んでもらえたらと思っています。

バスの先生たちには大変お世話になりました。

今年度もありがとうございます。

かけっこ🏃

ひよこちゃんの保護者参観🐤

かけっこ🏃

ひよこちゃんの保護者参観🐤