はじめの100か月の育ちビジョン

こんにちは!

今回ははじめの100か月の育ちビジョンについてお伝えします📖

ご興味のある方は、「こういうのもあるんだなあ」という感じでご覧ください。

さて、この「はじめの100か月の育ちビジョン」がなにかというお話から。

■「はじめの100か月の育ちビジョン」とは

「こども家庭庁」が、こどもの育ちを社会全体で支えるためにまとめた基本方針が「はじめの100か月の育ちビジョン」です。

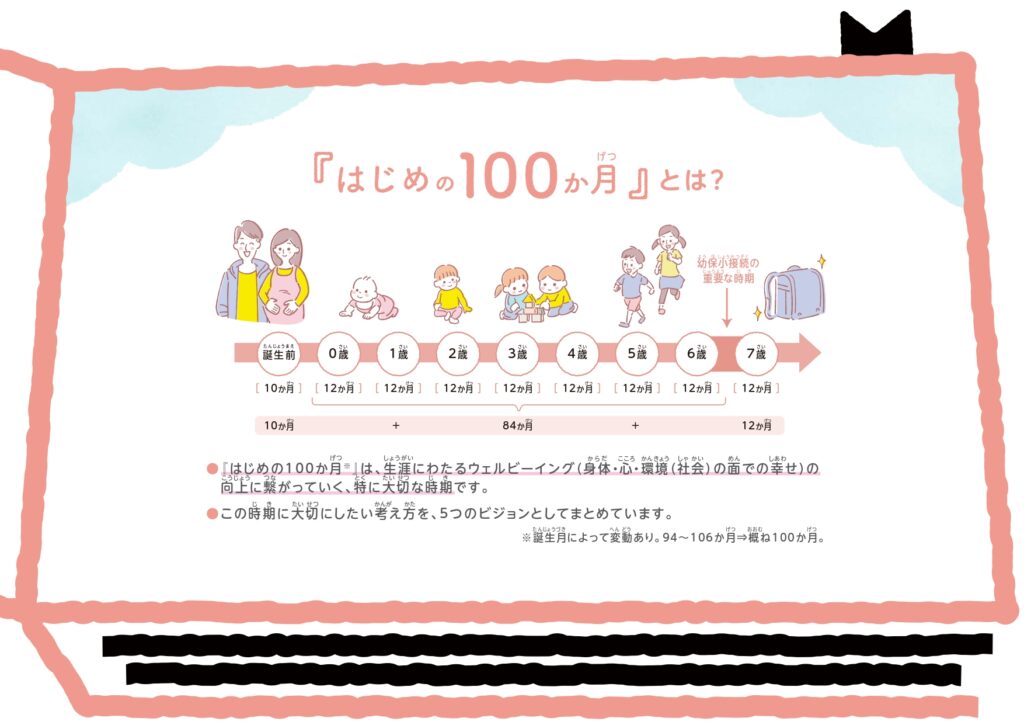

妊娠期(おおむね10か月)から、就学までの約6年半、そして幼保小接続の大切な1年

合計で“約100か月”を、人生の土台を形づくる特に重要な時期として捉えます。

■重要なワード

・”ウェルビーイング”

…「はじめの100か月の育ちビジョン」では、「幸せな状態」を身体、心、それを取り巻く環境や社会の状況、すべての面で良い状態にあることとして捉えており、これを専門用語で「ウェルビーイング」と呼んでいます。

・”バイオサイコソーシャル”

…身体的(バイオ) 精神的(サイコ) 社会的(ソーシャル)、人間は、「身体」や「心」、「周りの環境や社会」によって、形づくられています。

これら3つの状況を全体として見ることで、こどもがどのような状態にあるかを把握することができます。バイオサイコソーシャルな面で良い状態・幸せな状態これらを保障することは、すべての人のウェルビーイング向上につながります。

・”アタッチメント(愛着)”

…情緒的な絆のこと。乳幼児期の愛着の型は、その後の対人関係や自己調整の起点となります。

これは、恐怖や不安を感じた際に、特定の養育者に「くっつく」ことで安心感を得ようとする生来的な欲求であり、幼児期だけでなく一生涯にわたって続くものです。

■100か月の重要性

ではなぜ、この時期の100か月を束ねて考えるのか。

乳幼児期は脳の「感受性期」と重なり、環境の影響を受けやすい“限られた窓”が開いています。

また、DOHaD(胎児期・生後早期の環境が将来の健康や病気のなりやすさに影響するという考え方)からも、「誕生前」からの支えが将来の健康基盤づくりに直結します。(「Developmental Origins of Health and Disease(健康と病気の発生起源)」)

さらに、質の高い幼児教育は長期にわたり良い影響を与えることが国際的研究で示され、幼児期の重要性は世界的な共通認識になっています。

だからこそ、誕生前から幼児期までを“切れ目なく”支えることが求められています。

■(要約)幼児期までのこどもの育ちの5つのビジョン

「はじめの100か月の育ちビジョン」では、次の5つが柱となっています。

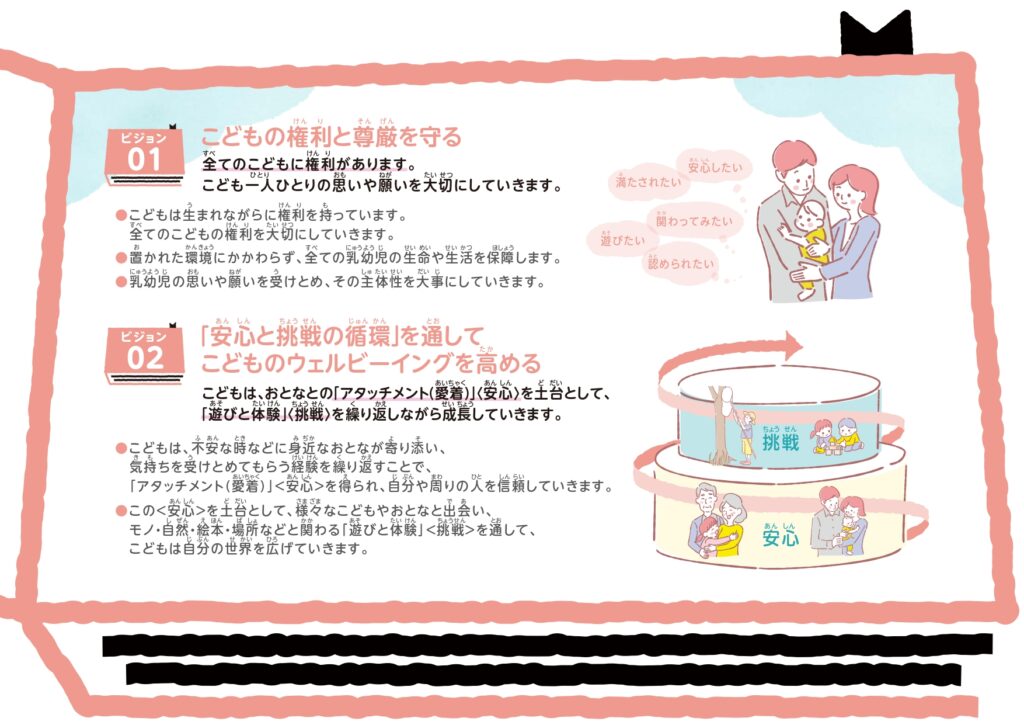

①こどもの権利と尊厳を守る

乳幼児は生まれながらに権利を持つ存在です。

言葉以外にもさまざまな仕草や反応で思いや願いを示しており、一人ひとりのペースに応じてそれを尊重すること、そしてどんな状況でも生命・健康・衣食住が守られることを大前提にします。

こども基本法の考え方を踏まえ、権利と尊厳の保障を土台に据えます。

②「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める

身近な大人に受け止められる経験の積み重ねが「安心」の土台になります。

そのうえで、自然や人、絵本など多様な環境と出会い、興味に応じた「遊びと体験」を通じて外の世界に「挑戦」する。

この安心→挑戦→また安心の往復が育ちを進める鍵であり、アタッチメント(愛着)と豊かな遊び・体験を核に据えます。

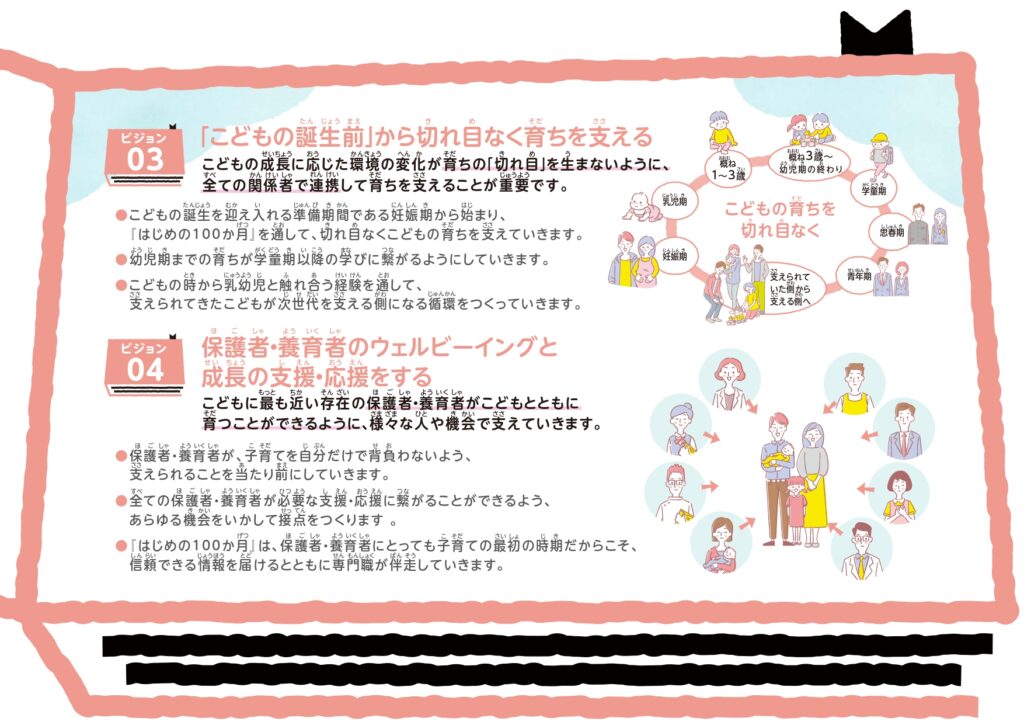

③「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える

妊娠期から乳児期、1~3歳、3歳から就学前、就学前後……と続く節目が“切れ目”にならないよう、育ちの環境を連続的に整えます。

こどもが生まれる前から家族が準備できるよう支え、小学生の段階から乳幼児とかかわる機会もつくり、支えられる側から支える側へという好循環を育てます。

④保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする

こどもを育てる保護者・養育者が幸せな状態でいられ、親として成長できるよう、支援・応援を“当たり前”にします。

すべての保護者とこどもが必要な支援につながれるよう接点づくりを工夫し、「こどもとともに育つ(共育ち)」という視点で伴走します。

⑤こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

保護者・養育者だけに任せず、地域社会全体でこどもを育てる時代へ。

園・学校・医療・地域・企業など、すべての関係者がそれぞれの立場で主役となり、オールジャパンで切れ目のない支えを重ねます。

国や自治体が同じ方向で具体の施策を進め、社会全体にビジョンを広めて行動変容につなげます。

「はじめの100か月」は、こどもが安心して挑戦を重ねていける力を育むために、社会全体で丁寧に積み上げていく時間です。

子どもの生活の土台には権利と尊厳の保障があり、その上で誕生前からの切れ目ない支えを続け、愛着と遊び・体験で日々の好奇心を育てます。

さらに、保護者・養育者のウェルビーイングを社会で守り、園・学校・医療・地域が同じ方向を見て手を取り合う。

これらが揃うほど、今日の小さな成功も失敗も、明日へ進む力に変わります。

ご家庭に求められるのは完璧さではなく、くり返しとつながりです。

よく抱き、少し背中を押し、困ったら早めに声を合わせる。

その穏やかな循環が、学び・人間関係・自己調整力の一生ものの土台になっていくことと思います。

出典:こども家庭庁『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン(はじめの100か月の育ちビジョン)』

冬の制作⛄

ペン立ての制作

冬の制作⛄

ペン立ての制作