なわとび

こんにちは!

今回はなわとびの様子をお伝えします📸

さて、年中さんなわとびのお時間です

成長に合わせて様々な身体の発達も進み、年中さんはこの時期になわとびに挑戦です💪

ちょっとずつ、一回一回跳べるようになってきています

ぜひご家庭でもなわとびの様子を見てあげてください☺

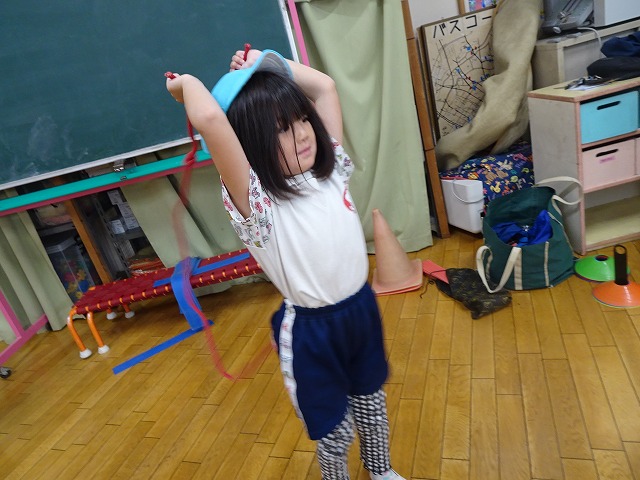

なわとびを跳ぶ前に、手足をばらばらに動かす遊びを行います

手足の協応動作の練習になります👀

なわとびに挑戦!

あるタイミングでいきなり跳べるようになる子もいます👏

みんなよく取り組んでいます

なわとびと協応動作(コーディネーション)

協応動作は、からだの複数部位を“適切なときに・適切な方向へ・適切な強さで動かす”動作です。

なわとびの場合においては、「手を回す(回して)・目や耳でタイミングを測る(待って)・体幹や脚を使って垂直に跳ぶ(ぴょん)」、これら複数の部位を使う動作をなるべく無駄のないようにすることが”練習”になります。

この能力が育つと、運動はもちろん、学習や日常生活の段取りまでスムーズになります。

■なぜ幼児期に重要?

神経回路が一気に配線される幼児期。

視覚・聴覚・体性感覚と運動が結びつく“センサー融合”が進みます。

失敗→修正→成功のループが多いと、予測と修正が洗練され、成功の折には自己効力感も育ちます。

将来の専門的なスキル(二重跳び、逆上がり、ボール操作など)は、協応の土台が厚いほど短時間で習得できます。

協応の要は「タイミング・空間・力加減」です。

(いつ動く/どこへ合わせる/どれくらい力を使う)

■協応動作の要素

・タイミング(時間協応):合図に合わせて動く

開始・停止・切替の“間”をそろえる力。

・空間認知:距離・位置を見て動く

狙う位置・向き・距離にからだを合わせ直す力。

・左右協応:左右の手足を交互/同時に使う

右と左の役割交代や同時出力をスムーズにする力。

・交差運動:体の正中線を越えて動く

からだの中心線を越えて手足が動く力。

・感覚、運動同調:視覚・聴覚の刺激に動きを合わせる

見たもの・聞いた音に動作を同期させる力。

・力加減(スケーリング):強く・弱く、速く・ゆっくりを調整

最小限の力とスピードで目的を達成する力。

これらの要素は独立ではなく噛み合わせです。実場面では複数が同時に働きます。

■協応動作ってどんなこと?

少々難しそうに聞こえますが、協応動作は日常動作で普段たくさんの回数を行っています。

つまり、幼児期にこの力を獲得しておくと日常生活においても様々なことに挑戦しやすくもなります。

例)コップの水をこぼさず運ぶ

タイミング=歩幅と腕振りの同期/“間”の調整

空間=水平・障害物回避

力加減=揺れたら減速

例)ボタンを留める/ファスナーを上げる

タイミング=合わせる→押す→引くの順

空間=穴とボタン位置合わせ

力加減=“引きすぎない”

例)靴ひもを結ぶ

タイミング=交差→輪→引き締めのシークエンス

空間=左右の輪の大きさをそろえる

力加減=締める強さの段階調整

例)はさみで線の上をまっすぐ切る

タイミング=開く→進む→閉じるの等間隔

空間=線の“少し先”を見る

力加減=紙を押しすぎない

例)洗濯物をハンガーに掛ける

タイミング=片手で支え→もう片手で掛ける

空間=肩線とハンガーの真ん中合わせ

力加減=布を引っぱりすぎない

日常の行動をちょっと分解してみるだけでも子どもの”やりやすさ”の改善につながります。

小さな成功体験をたくさん増やしていきましょう。

ひよこちゃんの様子

冬の制作⛄

ひよこちゃんの様子

冬の制作⛄