本日の様子

こんにちは!

今回は本日の様子をお伝えします📸

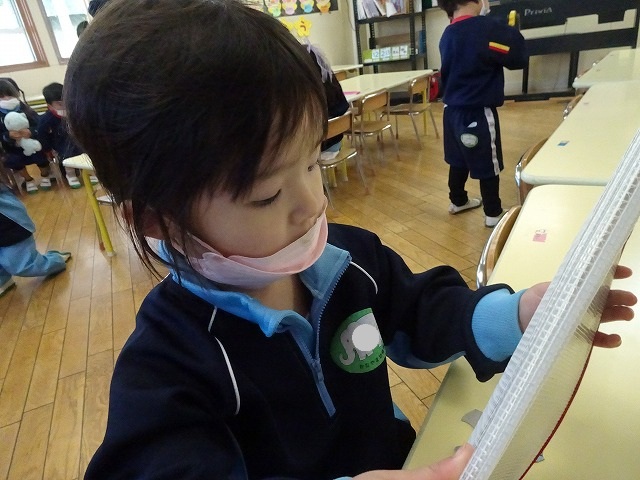

年少さんは学年で合唱の練習でした👏

みんなだんだんと上手になっていきます

おゆうぎの練習や

衣装の試着✨

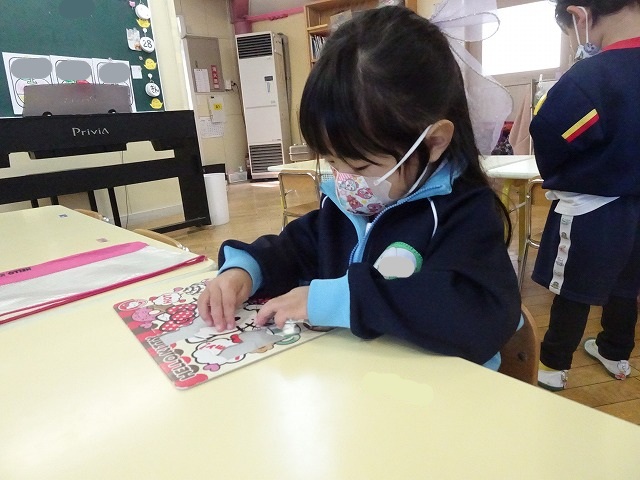

ひよこちゃんはお部屋遊びをしていました🐤

『怖いときこそ立ち向かえ』

■今の子どもたちと「失敗したくない」空気

先日、高校の先生と大学受験の話をしているときにこんな話題になりました。

「最近の学生は失敗することを恐れすぎていて、生活観、ひいては受験の傾向が変わってきている」とのこと。

ほうほう、世代によって考え方も違うんだよなあと。

今の子どもたちは、生まれたときから大人の手元にスマホがある時代を生きています。

分からないことがあれば、検索すれば数秒で「正解らしきもの」にたどり着ける環境が、すっかり当たり前になりました。

世界的な学力調査(PISA)では、高校生世代のおよそ半数が

「失敗するのが怖い」と感じている、というデータもあります。

しかも、この「失敗への恐れ」が、ストレスの高さや生活満足度の低さと結びついていることも指摘されています。

また、いわゆるスマホ世代(Z世代)についての心理学的な調査では、

・これまでの世代より、不安や落ち込みが強く出やすい

・失敗を非常に怖がり、人前で失敗して評価されることを避けがち

・学ぶこと自体は嫌いではないが、「失敗するリスク」がある場面からは距離をとりやすい

といった傾向も報告されています。

■「よい場面」が目につきやすい

背景には、SNSで他人の「うまくいった場面」だけが切り取られ、いつでも自分と比べられてしまう環境があります。

そうした比較が、若い世代の完璧主義や「失敗したくない」という気持ちを強め、自尊感情の低下や不安とも結びつくことが、さまざまな研究で示唆されています。

もちろん、幼稚園の子どもたちは、まだ自分のスマホやSNSの世界を持っているわけではありません。

それでも、家で大人がスマホを触る姿を見て育ち、少し上の世代が

「失敗しないように」

「失敗すると大変なことになる」

と感じやすい空気の中で日々を過ごしています。

こうしたデジタルな環境や、大人の不安を含んだ空気が、これから育っていく子どもたちの「失敗との付き合い方」に影響していくことは、決して小さくないだろうと感じます。

だからこそ、今の時代に

「失敗してもいいよ」

「怖さを抱えたまま一歩出てみよう」

というメッセージを、どう子どもたちに手渡していくかが、とても大事になってきているのだと思います。

■「怖いときこそ立ち向かえ」という言葉

昔見たドラマ、読んだ小説、漫画やアニメ、妙に心に刺さっている場面ってありませんか?

新しいことをしてみようというとき、僕がよく思い出すのが、とある作品の主人公が口にする一言です。

「怖いときこそ立ち向かえ」

物語の中では、戦いの前に自分を奮い立たせるセリフとして登場しますが、

よくよく考えてみると、この言葉は幼稚園で過ごす子どもたちの姿ととてもよく重なって見えてきます。

ここからは、この「怖いときこそ立ち向かえ」という言葉を、

園での子どもたちの姿と、少しだけ自分自身の経験とも重ねながら考えてみたいと思います。

■「怖い」と感じることは、悪いことではない

まず、大事にしておきたいのは、”「怖い」と感じること自体は、悪いことではない”という前提です。

幼稚園の毎日は、小さな「ドキドキ」でいっぱいです。

・初めてのクラスで、みんなの前で発表するとき

・運動会で、大勢のお客さんの前を走るとき

・ブランコや平均台など、少し高さのある遊具に挑戦するとき

・ケンカした友だちに、「さっきはごめんね」と自分から言いに行くとき

どの場面でも、子どもの心の中では

「やってみたい気持ち」と「失敗したらどうしよう」という怖さ

が綱引きをしています。

大人はつい

「怖がらないの」「大丈夫、大丈夫」

と声をかけてしまいがちですが、実は「怖い」と感じている時点で、もうすでに一歩前に進んでいることでもあります。

怖さは、「自分にとって大事だからこそ、失敗したくない」という気持ちの裏返しです。

つまり、「怖い」と感じていることは、その子の中に「大事にしたい何かがある」というサインでもあります。

■「怖いときこそ立ち向かえ」って?

では、「怖いときこそ立ち向かえ」という言葉には、どんな意味が込められているのでしょうか。

私なりに言いかえると、

「本当に大事なことほど、怖くなる。だからこそ、その怖さごと抱えて一歩進んでみよう」

というメッセージが含まれているように感じます。

お遊戯会のステージを思い浮かべてみてください。

もし、心のどこかで「別にどうでもいい」と思っていたら、そこまで緊張はしないはずです。

・ちゃんと踊りたい

・おうちの人に見てほしい

・先生との練習の成果を発揮したい

そんな思いがあるからこそ、足がすくむほどドキドキするのです。

この言葉は、決して

「怖がるな」「弱音を吐くな」

という厳しいメッセージではありません。

むしろ、

「怖いと思えるくらい、大事なものがちゃんと自分の中にあるんだね。その気持ちを大切にしながら、一歩だけ前に出てみよう」

と、そっと背中を押してくれる言葉として受け取りたいなと思っています。

■なんでもかんでも「立ち向かえ」という話ではない

とはいえ、忘れてはいけないこともあります。

それは、この言葉が

「怖いものにはすべて立ち向かいなさい」

という意味では決してない、ということです。

・命の危険がありそうな場所

・体を壊してしまいそうな無理なチャレンジ

・誰かを傷つけたり、トラブルに巻き込まれそうな状況

こういった場面では、「全力で逃げる」「近づかない」が正解です。

子どもたちには、少しずつ

・本能が「これは本当に危ない」と教えてくれている怖さ

・ドキドキするけれど、「本当はやってみたい」から生まれる怖さ

この二つの違いを、経験を通して感じ取っていってほしいと思います。

どちらなのか迷ったときに、一緒に整理してあげるのが大人の役割です。

「これはやめておこう」「これは、ちょっとだけ挑戦してみる?」と、対話を重ねながら、子どもたちの「怖さのセンサー」を育てていきたいと考えています。

■幼稚園で見かける「立ち向かう瞬間」

園で子どもたちを見ていると、毎日のように「怖いときこそ立ち向かっている瞬間」に出会います。

・プールや水遊びで、はじめは端から離れられなかった子が、先生の手をぎゅっと握りながら、少しずつ深いところへ踏み出していくとき

・ケンカした相手に、自分から「さっきはごめんね」と話しかけに行くとき

・新しく入園した子に、「いっしょに遊ぼう?」と声をかけるとき

どれも、物語のような派手なバトルシーンではありませんが、その子にとっては、それに負けないくらいの大きな挑戦です。

一歩だけ前に出たときの表情は、緊張で固くなりながらも、ちゃんと前を向いていて、大人顔負けのかっこよさがあります。

『怖いときこそ立ち向かえ』という言葉は、実はこうした何気ない園生活の中に、静かに息づいているのだと思います。

■「結果」より先に、共感を

子どもが何かに挑戦したあと、私たち大人はつい「うまくできたかどうか」に目を向けてしまいます。

その前にひと言、こんな声かけがあると、子どもの心はぐっと軽くなります。

・「怖かったよね。よく、やってみようと思ったね」

・「最後まではできなかったけど、『やってみようかな』って思えたところが、すごいね」

と、「立ち向かおうとした気持ち」に光を当ててあげると、次のチャレンジへ踏み出す勇気につながっていきます。

■誰かの言葉が後押しに

作中では「怖い時こそ立ち向かえ!」の後には、「そうだよな、じいちゃん!」と続きます。

ここもまた、とても素敵だなと思うところです。

自分ひとりで戦っているのではなく、「自分を支えてくれる誰かの言葉」を思い出しながら、一歩を踏み出しているのです。

子どもたちにとってのこの「じいちゃん」の役割は、

・おうちの方の言葉

・先生の言葉

・大好きな絵本の一節

・尊敬している誰かの姿

いろいろな形で存在していると思います。

「怖いね。でも、やってみたい気持ちもあるんだよね」

「大丈夫、失敗しても、ちゃんとあなたの味方でいるからね」

そんな大人からの一言が、子どもにとっての後押しの言葉になっていくことと思います。

■おわりに

『怖いときこそ立ち向かえ』という言葉は、「怖がるな」「失敗するな」というプレッシャーではなく、

「怖さを感じるくらい、大事なものがあなたにはあるんだね。」

「その気持ちを抱えたまま、一歩ずつ進んでいこう」

というメッセージとして、心に置いておきたい言葉です。

スマホで何でも調べれば、たくさんの「正解らしきもの」が並ぶ時代だからこそ、

結果が分からないチャレンジに、一歩踏み出してみる経験が、

これからの強さや優しさにつながっていくのだと思います。

子どもたちが、それぞれのペースで自分なりの「怖い」と出会い、自分なりの「立ち向かい方」を見つけていけるようにと思います。

🌸園見学・ご入園について

11月のごみ拾い

🌸園見学・ご入園について

11月のごみ拾い