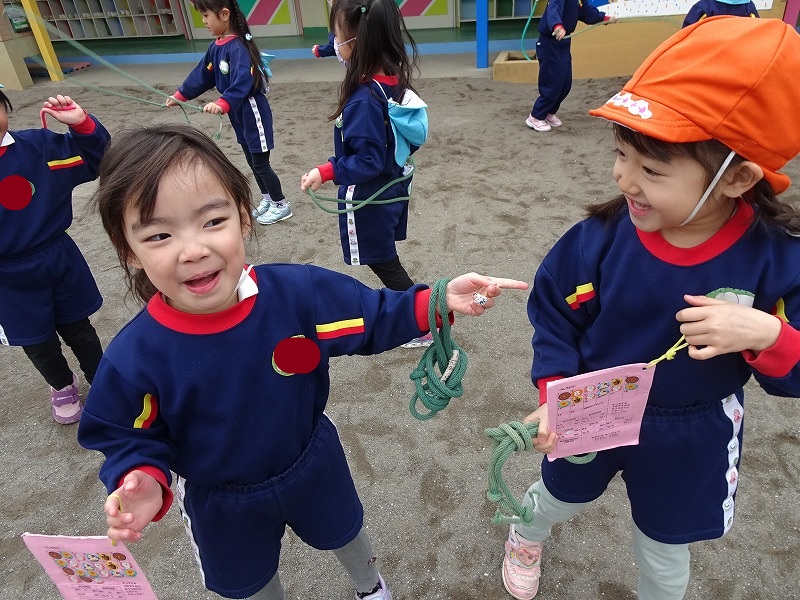

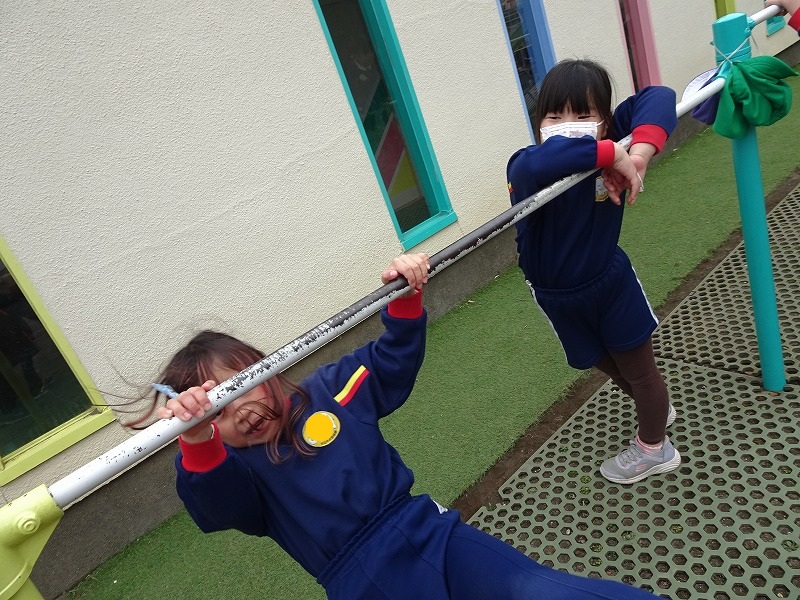

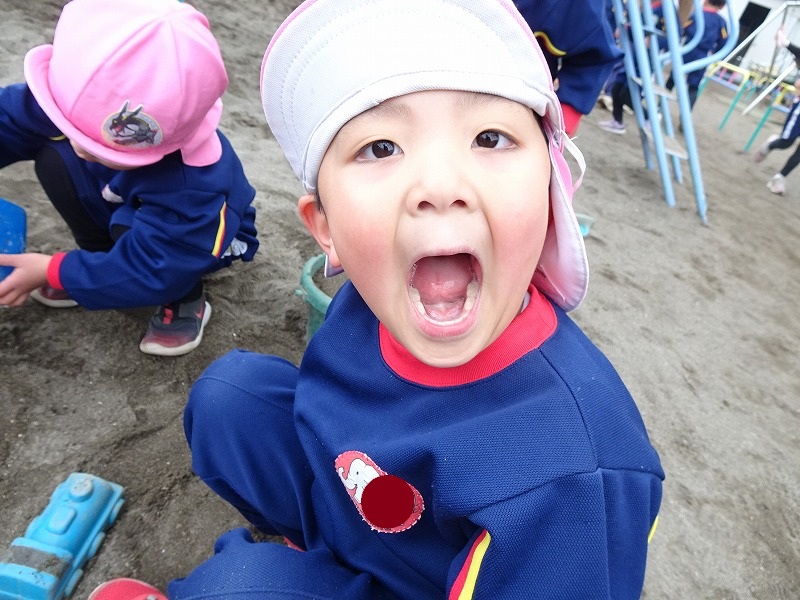

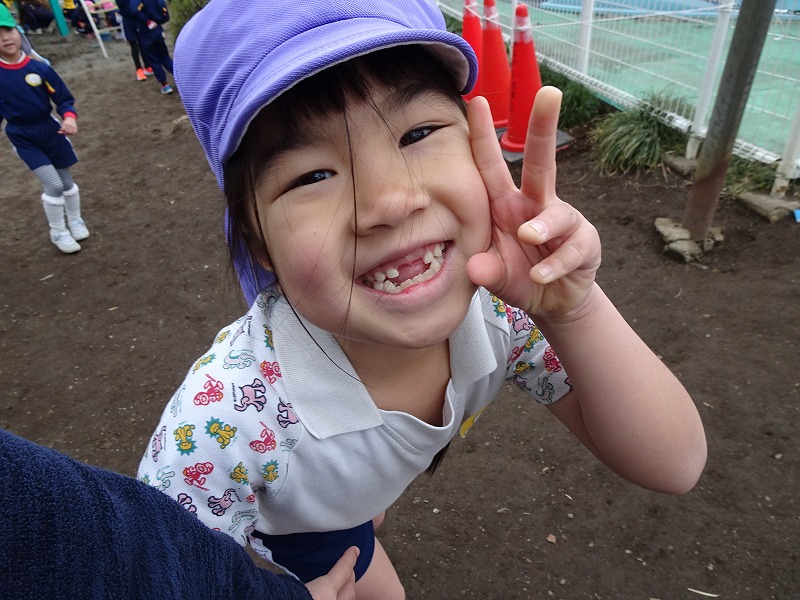

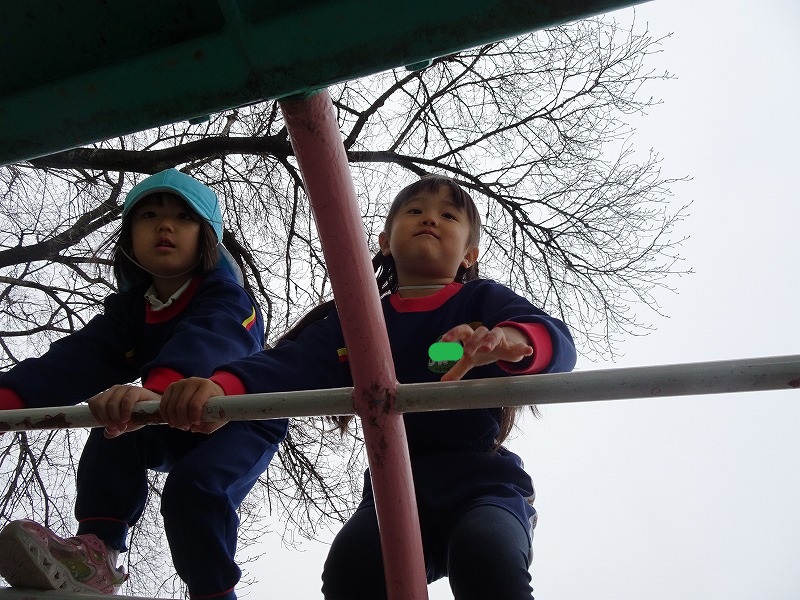

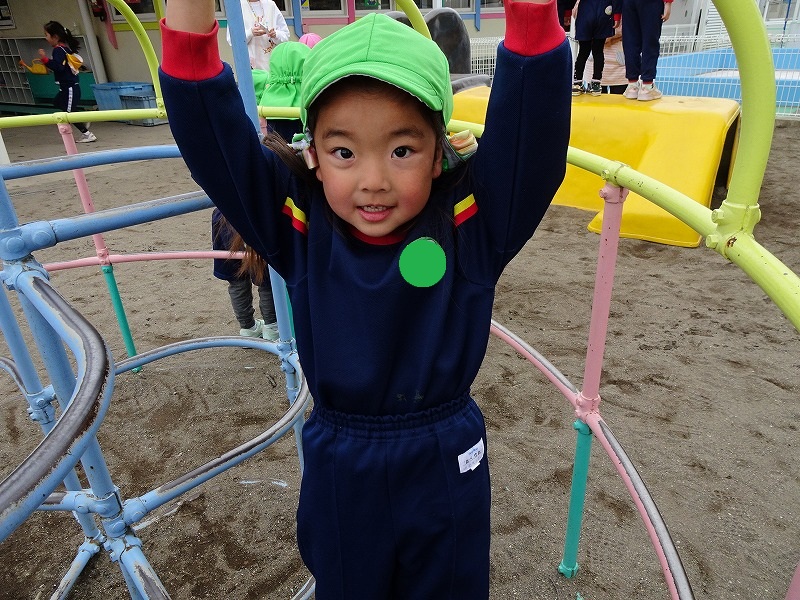

外遊びの様子

こんにちは!

今回は外遊びの様子です📸

今回はちょこちょこ子どもたちと一緒に遊びながら様子を撮影しました☺

青の探求

かなやま幼稚園喫茶部(在籍1名)活動報告

今回、来客用の茶碗を新調したのですが

その焼き付けの青がとても美しかったため、”青”の歴史について考えてみました🖍

ご興味のある人のみご覧ください👀

青のカップコレ

青の探求

青、それは空と海に広がる無限の色でありながら、人類の歴史において最も希少であり最も求められてきた色のひとつです。

青は、宗教や芸術、服飾、さらには食器や装飾品などあらゆる文化において特別な意味を持ち続けてきました。

現代では、絵の具やクレヨンなど日常で使うことができているためあまりイメージは無いかもしれませんが

その希少性ゆえに顔料や染料としての青を手に入れることは長い間困難でした。

■青色の顔料と染料が手に入りにくい理由

●青い鉱石の希少性

古代文明が発展する中で、青い顔料の原料となる鉱石が非常に限られていることがわかってきました。

赤や黄の顔料となる鉱物(酸化鉄や黄土など)は広く分布していましたが、青い鉱物はごく限られた地域にしか存在しません。

最も有名なのは「ラピスラズリ」で、これは主にアフガニスタンのバダフシャーン地方で採掘され紀元前3000年頃にはエジプトやメソポタミアへ交易によってもたらされるようになりました。

その希少性ゆえに、ラピスラズリは「天空の石」とも呼ばれ、神聖な装飾や埋葬品に用いられることが多かったのです。

●青の発色と化学的な難しさ

古代エジプトでは、ラピスラズリを粉砕して青い顔料として使おうとしましたがそのままでは鮮やかな青を得ることができませんでした。

そこで、紀元前2600年頃に「エジプシャンブルー」と呼ばれる人工顔料が発明されました。

これは、砂、銅鉱石、石灰を高温で焼成することで得られ壁画や彫像の装飾に広く使われました。

しかし、この技術は高温の炉を必要とし大量生産が難しかったため、やはり青は特別なものとされ続けました。

●青の染料を抽出できる植物の少なさ

青い顔料が貴重だった一方で、布を染めるための青色染料もまた極めて入手困難でした。

植物由来の赤や黄の染料(コチニールやターメリックなど)は比較的容易に得られましたが、青を染められる植物は非常に限られていました。

最も重要なのが「藍(インディゴ)」です。

インドでは紀元前2000年頃にはすでに藍染の技術が確立されており、インディゴの名の由来ともなりました。

藍の色素は植物内には直接青い形で存在しておらず、発酵や酸化といった化学的なプロセスを経ることで初めて青く染まります。

そのため、藍の栽培と染色には高度な技術と手間が必要でした。

■青をめぐる歴史

●希少な青、貴重な青

ラピスラズリと神々の青

エジプト新王国時代、ツタンカーメンの黄金のマスク(紀元前1323年頃)には、ラピスラズリが贅沢に使用されています。

この時代、青は「神聖さ」「知恵」「永遠」の象徴とされファラオや神官たちにとって特別な色でした。

●中国の青花磁器の誕生

元王朝(1271年–1368年)では、青花磁器(せいかじき)が発展しました。

これはコバルトブルーの顔料を用いて白磁に青い模様を描く技法で、のちに明・清王朝を経てヨーロッパの貴族たちを魅了することになります。

●ウルトラマリンの黄金時代

ヨーロッパのルネサンス期(15世紀頃)、ラピスラズリから精製される「ウルトラマリン」は、最も高価な顔料の一つとなりました。

特に聖母マリアの衣服を描く際に好んで使われ、ジャン・ファン・エイクやミケランジェロといった芸術家たちの作品に登場します。

しかし、そのコストは非常に高く、画家はパトロンから特別な資金を得ないとウルトラマリンを使うことができませんでした。

●藍の時代とインディゴ貿易

17世紀頃、ヨーロッパでのインディゴの需要が高まり、イギリスやフランスは植民地(インドやカリブ海)で藍のプランテーションを拡大しました。

日本では江戸時代(17〜19世紀)に「ジャパン・ブルー」と称されるほど藍染が庶民に浸透し、浮世絵や着物にも多用されました。

19世紀末には、ドイツの化学者アドルフ・フォン・バイヤーによって合成インディゴが開発され、天然の藍の需要が激減しました。

これにより、藍の栽培は衰退しましたが、ジーンズの染料としてインディゴは現代まで受け継がれています。

●現代の青:科学とアートの融合

20世紀:プルシアンブルーと合成顔料の発展

18世紀に発見された「プルシアンブルー」は化学的に安定な青として広まり、日本の浮世絵にも使用されました(葛飾北斎の『富嶽三十六景』など)。

さらに、20世紀には「コバルトブルー」や「フタロシアニンブルー」といった合成顔料が発展し、青の表現はより自由になりました。

●新しい青「YInMnブルー」

2016年には、アメリカの化学者マス・スブラマニアンによって新たな青色顔料「YInMnブルー(インミンブルー)」が発見されました。

これは鮮やかで耐久性が高く、毒性のない青として期待されています。

■青を求め続ける人類

青は、権威や神秘、実用性、そして美の象徴として、時代を超えて人々を魅了してきました。

古代の王たちが身にまとった青、職人たちが生み出した藍染の美、芸術家たちが描いた聖母の青衣…人類は常に青を求め、青に魅せられ続けているのです。

次にみなさんがが青いものを手に取るとき、その色が持つ歴史を感じてみてください。

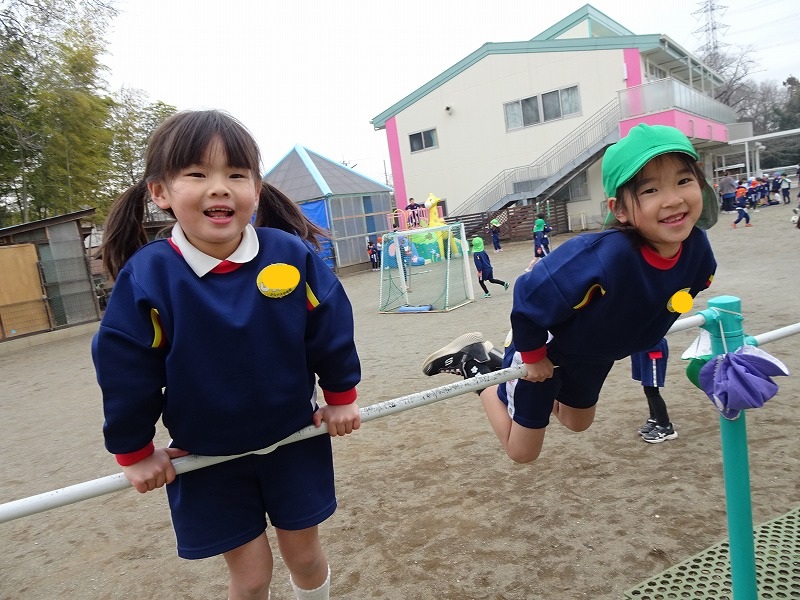

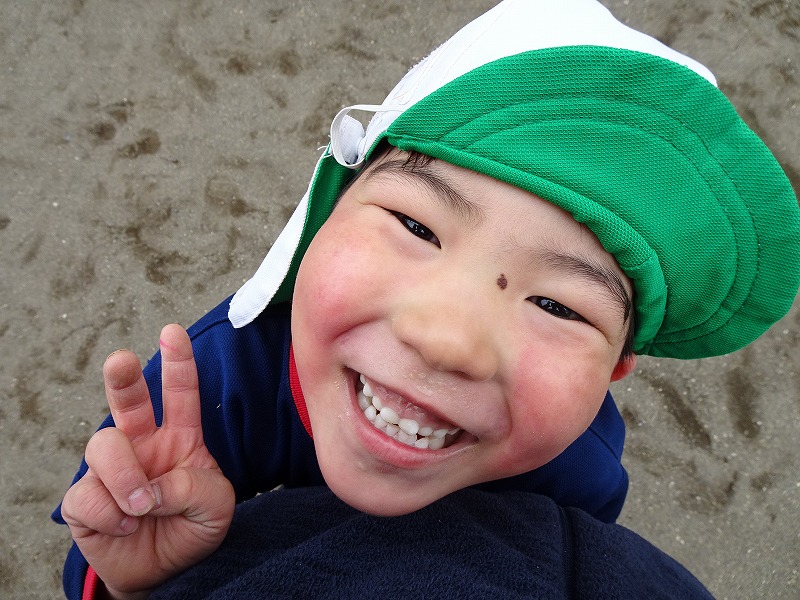

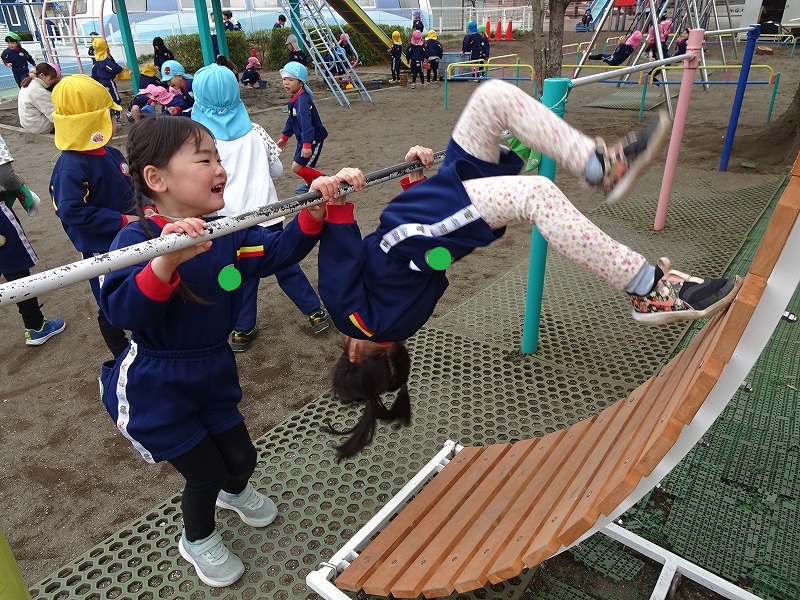

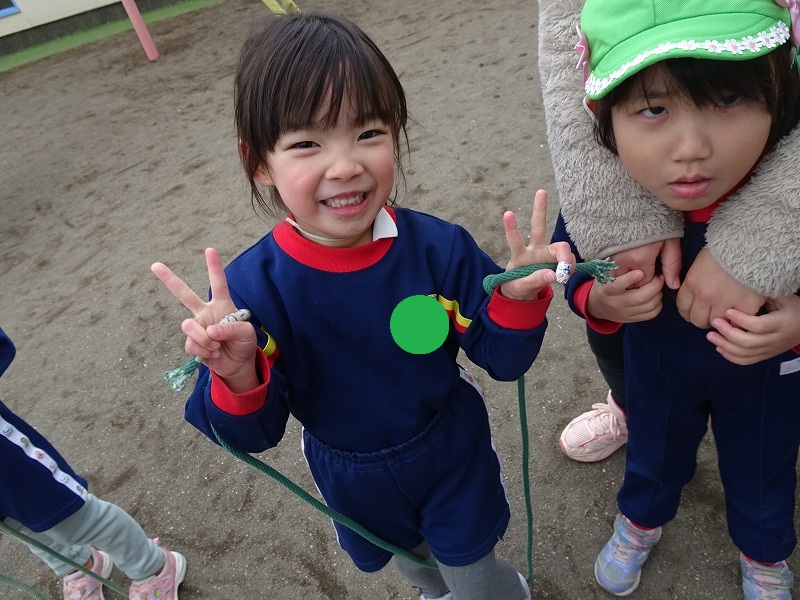

子どもの柔軟性よ

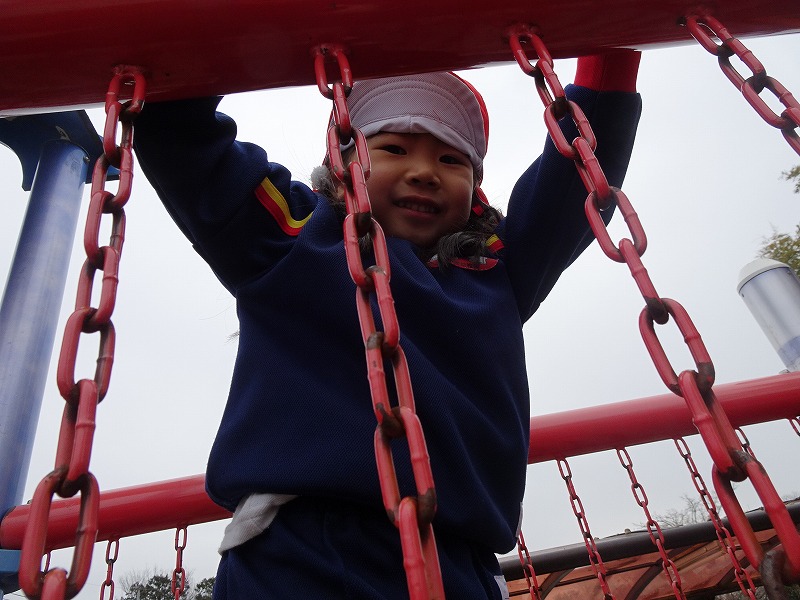

【年長】なわとび大会!

子どもの柔軟性よ

【年長】なわとび大会!