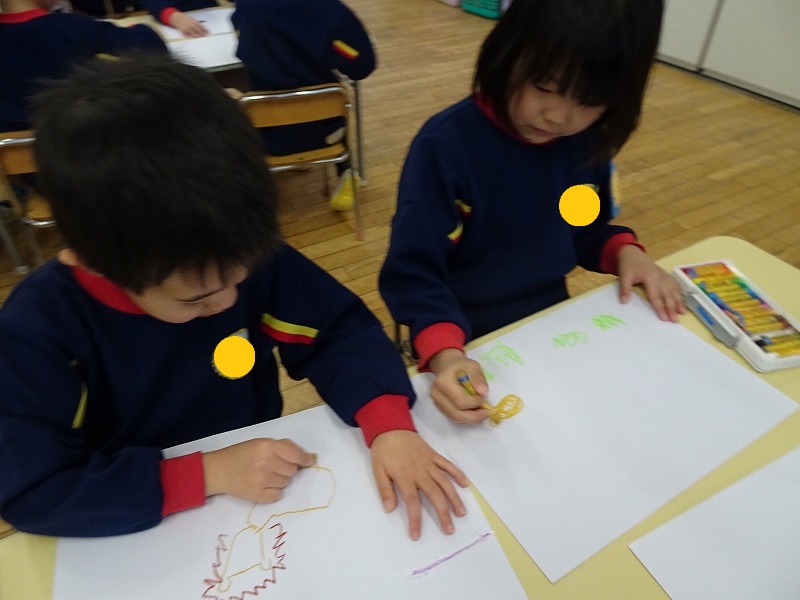

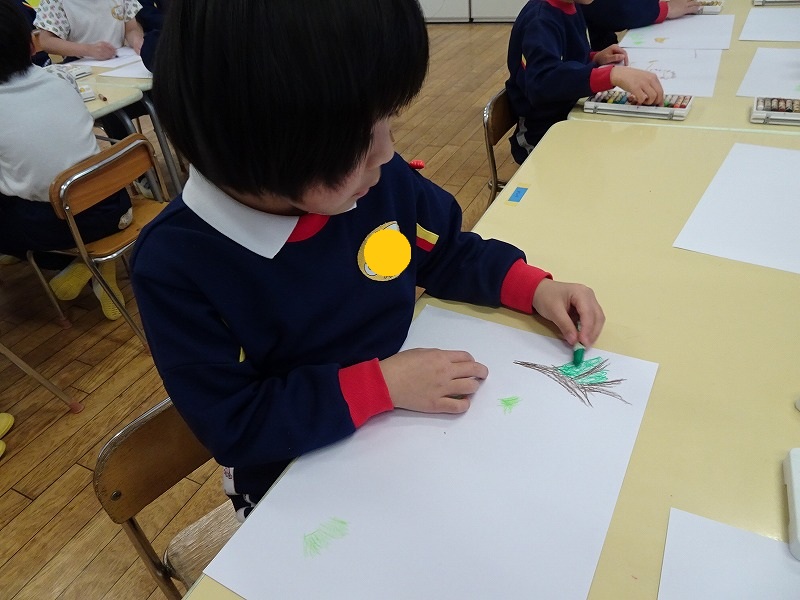

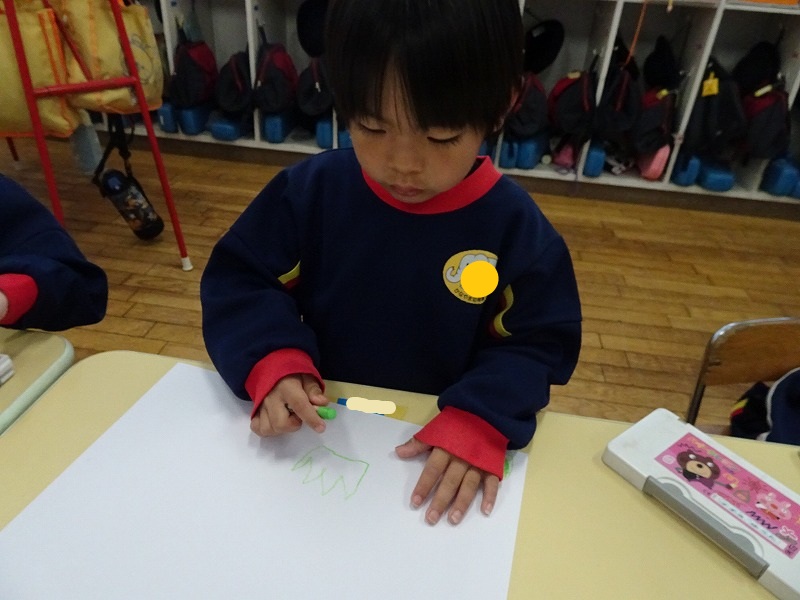

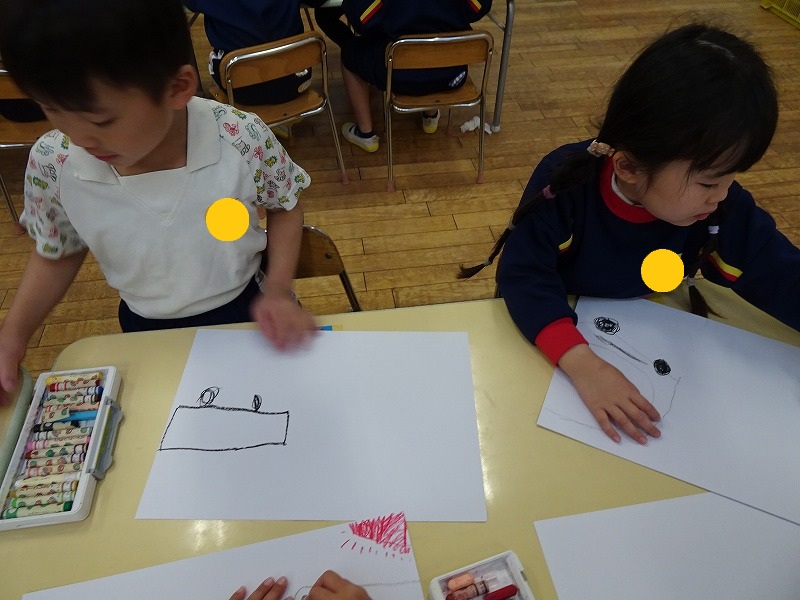

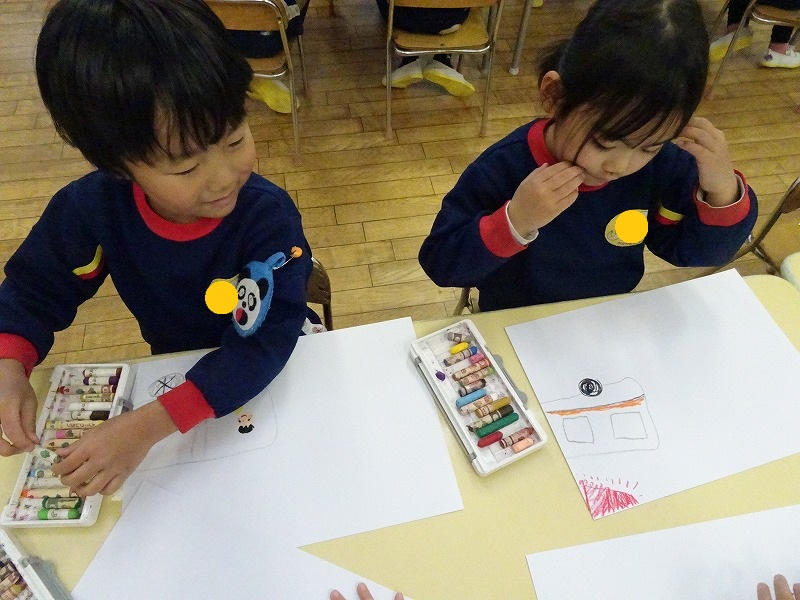

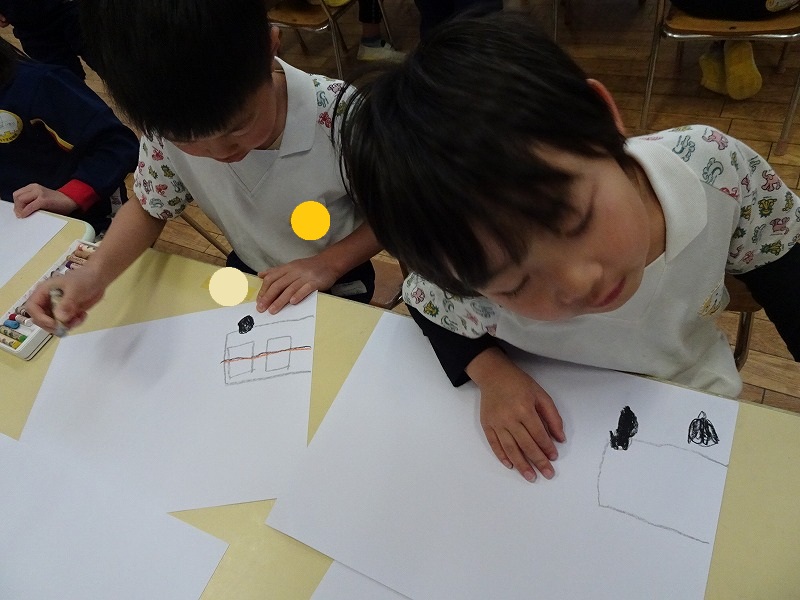

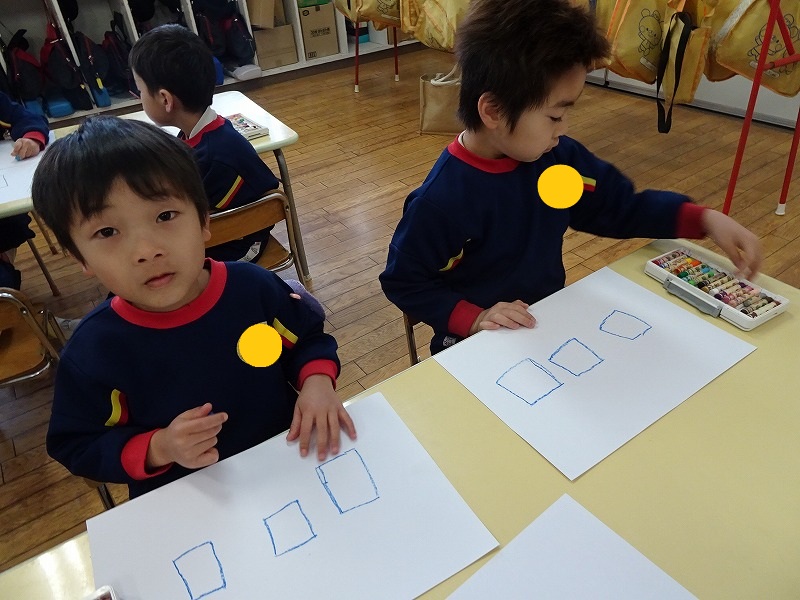

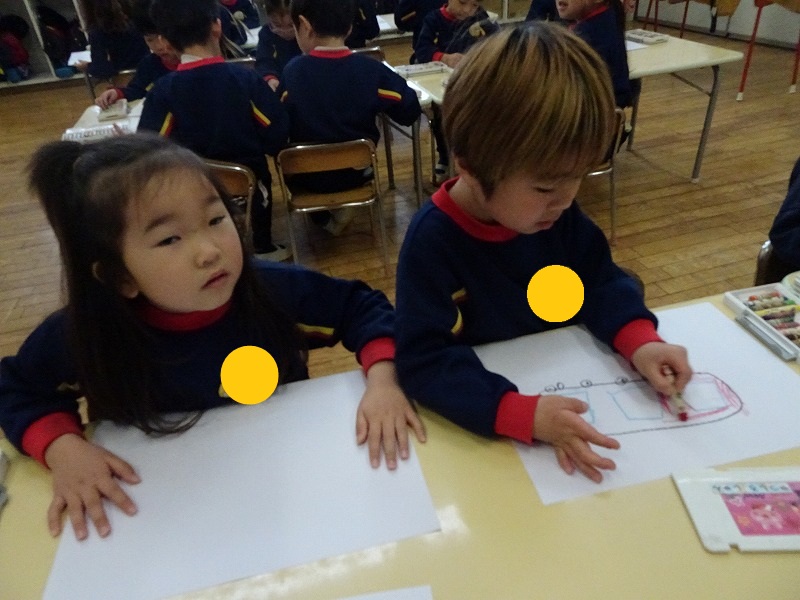

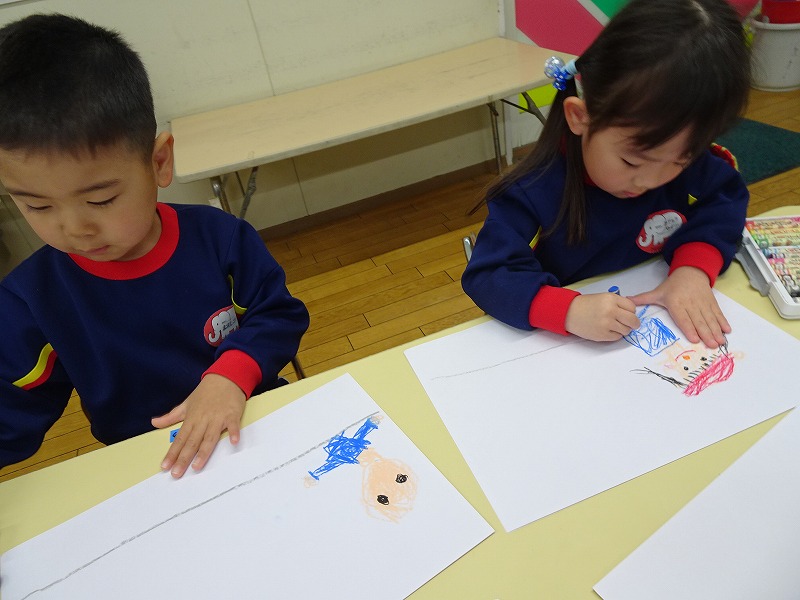

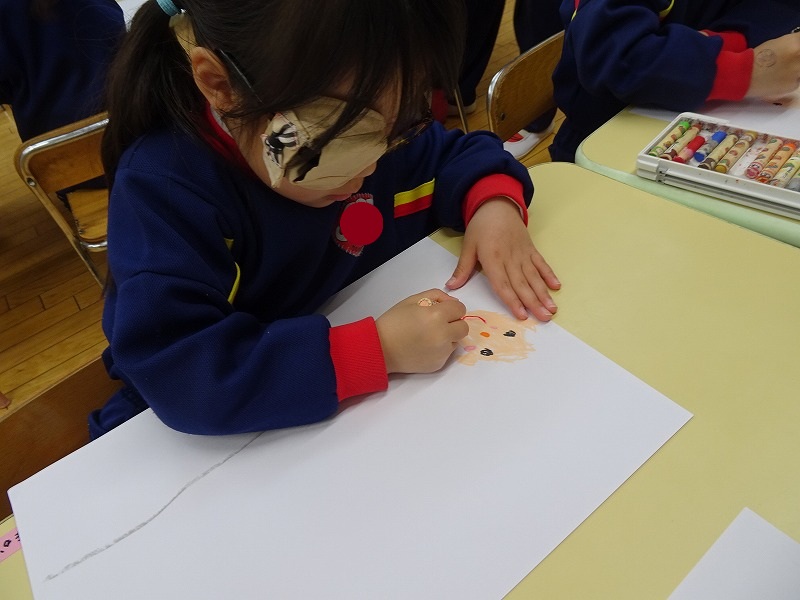

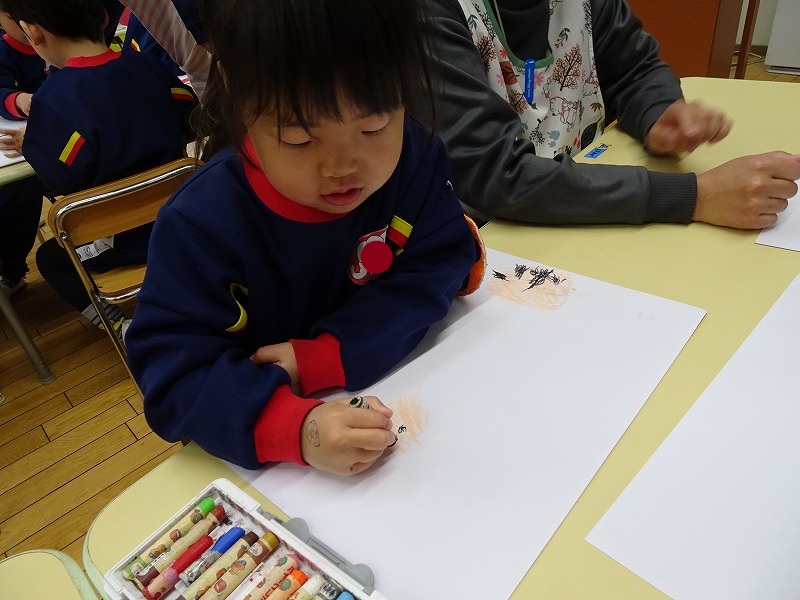

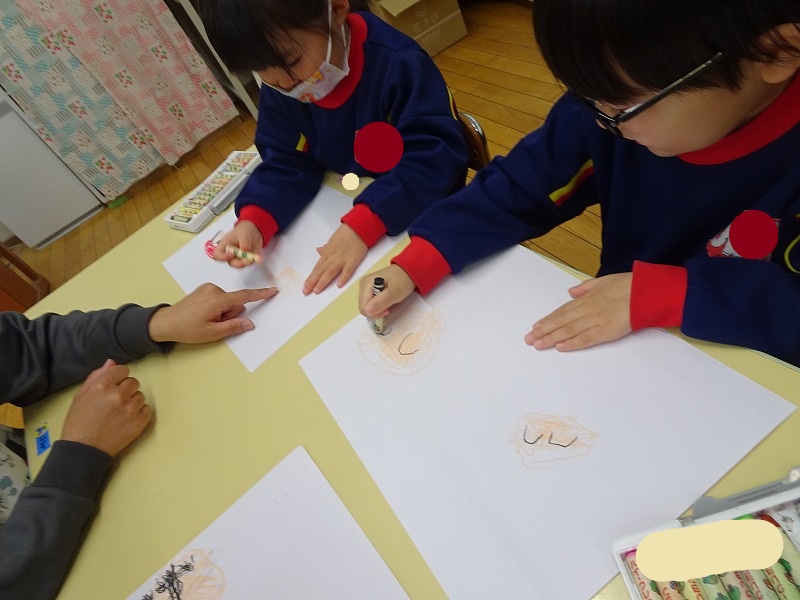

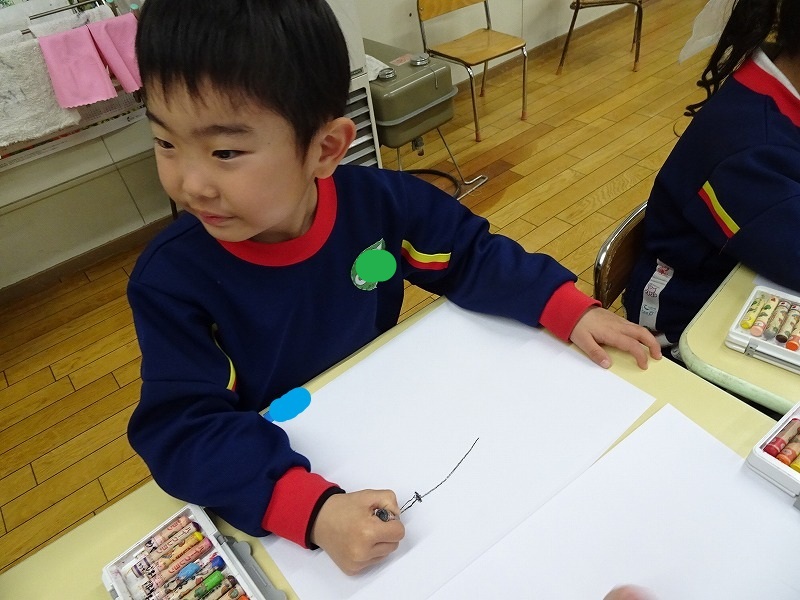

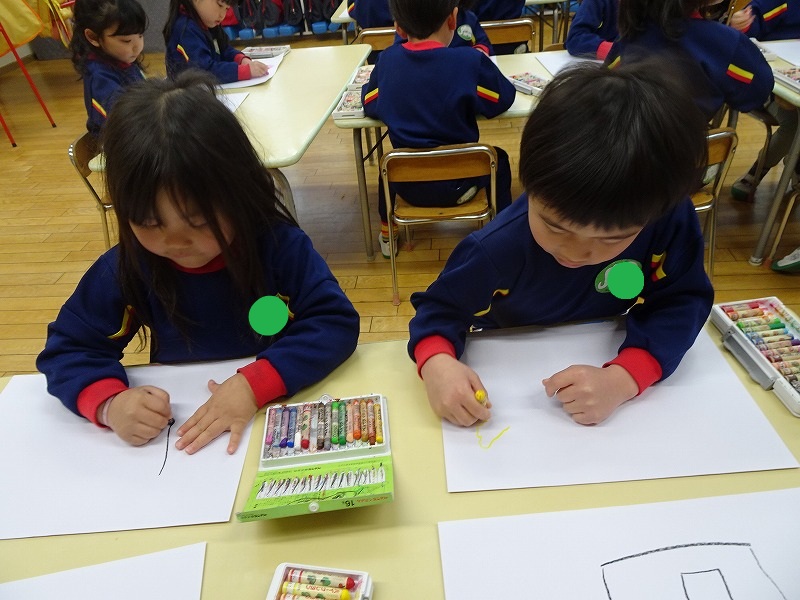

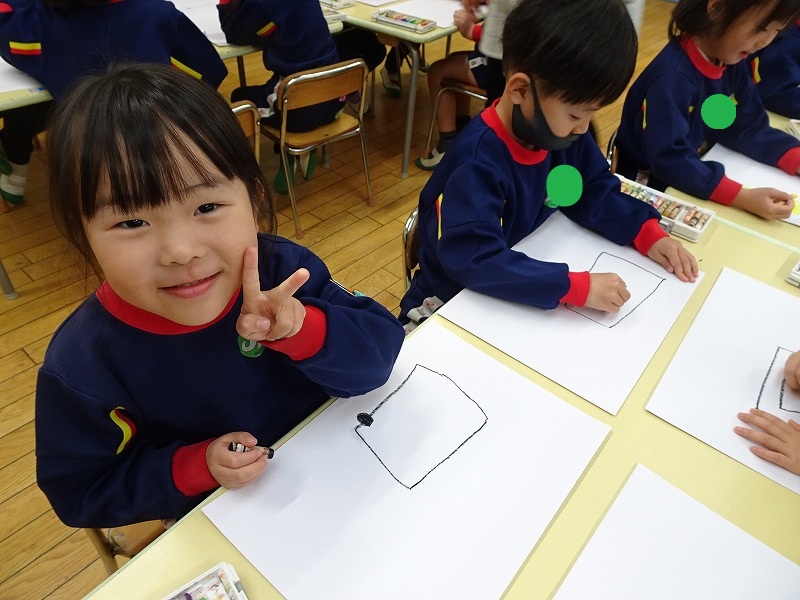

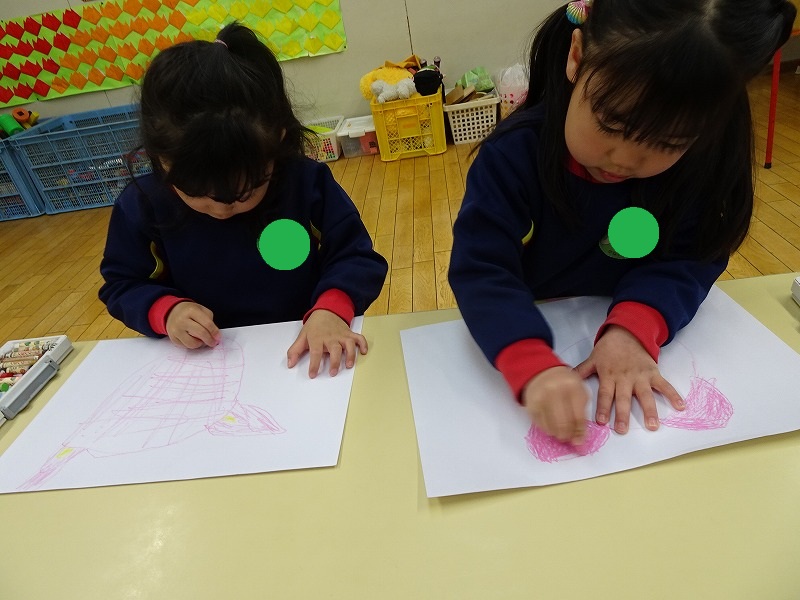

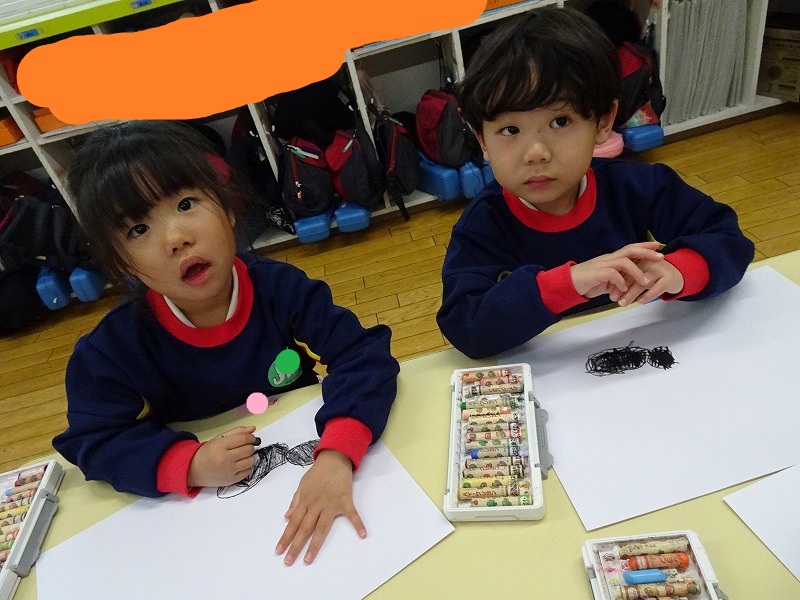

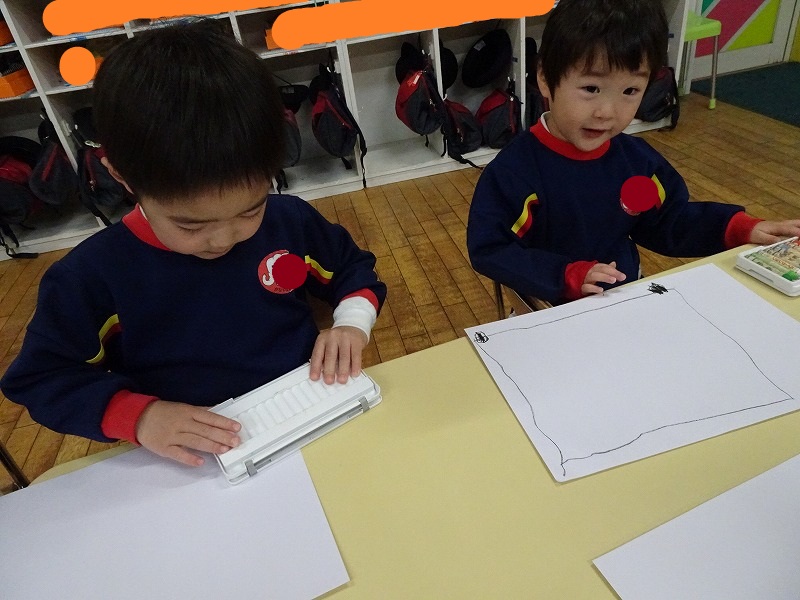

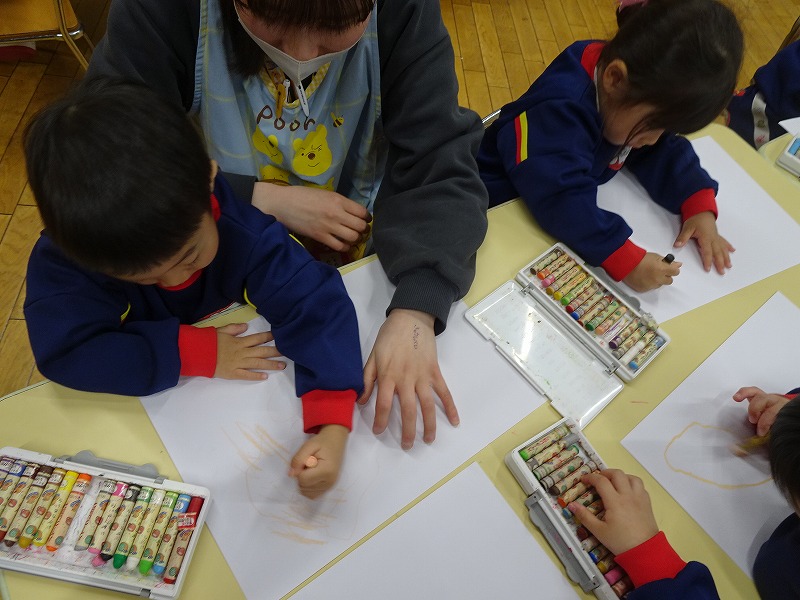

遠足の絵

こんにちは!

今回は遠足の絵の様子をお伝えします📸

さて、金曜日は群馬サファリパークへの遠足でした🚌

保護者のみなさまご送迎ありがとうございます!

子どもたちは遠足の思い出をそのままに本日は絵画として絵を描きました🖍

子どもたち、よく覚えているようで、幼稚園での楽しい思い出になればと思います☺

ひなまつりとは?

ひなまつりは、毎年3月3日に行われる日本の伝統的な行事で、「桃の節句」とも呼ばれます。

もともとは、平安時代に中国から伝わった「上巳(じょうし)の節句」が由来とされ、子どもの健康と幸せを願う行事として発展してきました。

特に女の子の健やかな成長を祈る日として、雛人形を飾り、お祝いする習慣が定着しています。

五節句とは?

ひなまつりは、「五節句」のひとつである「桃の節句」にあたります。

五節句とは、江戸時代に定められた日本の伝統的な年中行事の節目で、以下の5つがあります。

🌸人日(じんじつ)の節句(1月7日) – 七草粥を食べ、無病息災を願う。

🌸上巳(じょうし)の節句(3月3日) – ひなまつりとして女の子の成長を祝う。

🌸端午(たんご)の節句(5月5日) – こどもの日として男の子の成長を祝う。

🌸七夕(しちせき)の節句(7月7日) – 織姫と彦星の伝説にちなみ、願いごとをする。

🌸重陽(ちょうよう)の節句(9月9日) – 菊を飾り、長寿を願う。

これらの節句は、古くから日本人の暮らしに根付き、四季折々の自然や健康を願う意味が込められています。

雛人形について

雛人形には、平安時代の貴族の装束をまとった人形が並べられますが、

これには「子どもにふりかかる災いを人形が身代わりとなって受けてくれる」という意味があります。

段飾りとして飾るのが一般的で、最上段には天皇・皇后を模した「親王(しんのう)」が並びます。

その下には、宮廷に仕える人々の人形が配置され、それぞれに意味があります。

🌸親王(男雛・女雛):天皇と皇后を象徴し、夫婦円満や幸せな人生を願う。

🌸三人官女:宮中で仕える女官。女の子が良い縁に恵まれるようにとの願いが込められる。

🌸五人囃子:楽器を奏でる若い男性たち。芸事の上達や楽しい人生を象徴する。

🌸随身(右大臣・左大臣):宮廷を守る護衛役で、子どもの健やかな成長を願う。

🌸仕丁(しちょう):宮廷の雑務を行う人物で、日々の暮らしの安泰を表す。

また、雛人形の周りには、ひし餅、菱台、紅白の幕、桜や橘の飾りなどが添えられ、華やかな雰囲気を演出します。

ひなまつりにまつわる食べ物

ひなまつりには、ちらし寿司やひしもち、ひなあられ、白酒などがよく用意されます。それぞれに意味が込められています。

🌸ちらし寿司:縁起の良い具材(海老=長寿、れんこん=見通しが良いなど)が使われる

🌸ひしもち:赤・白・緑の三色が邪気払い、清浄、健康を象徴する

🌸ひなあられ:四季を表し、一年を通して幸せでいられるようにとの願いが込められる

🌸白酒:もともとは「桃花酒」と呼ばれ、邪気を払うとされる

現代では、伝統行事に触れる機会が少なくなっていますが、

ひなまつりはお子さまの成長をお祝いし、日本の文化を伝える良い機会です。

雛人形を飾ったり、一緒に食事を楽しんだり、ひなまつりの由来のお話などで楽しい時間をすごしてください。

かなやまリペアサービス

お別れ遠足 後編

かなやまリペアサービス

お別れ遠足 後編