ひらがなのじかん✏

こんにちは!

今回はひらがなの時間の様子をお伝えします✏

幼稚園のひらがなの時間では、

年中さんでは読む練習を行って、年長さんでは書く練習を行います💪

段階を追って取り組んでおりますので、ときどきお子さんとひらがなについての話題で触れ合ってみてください☺

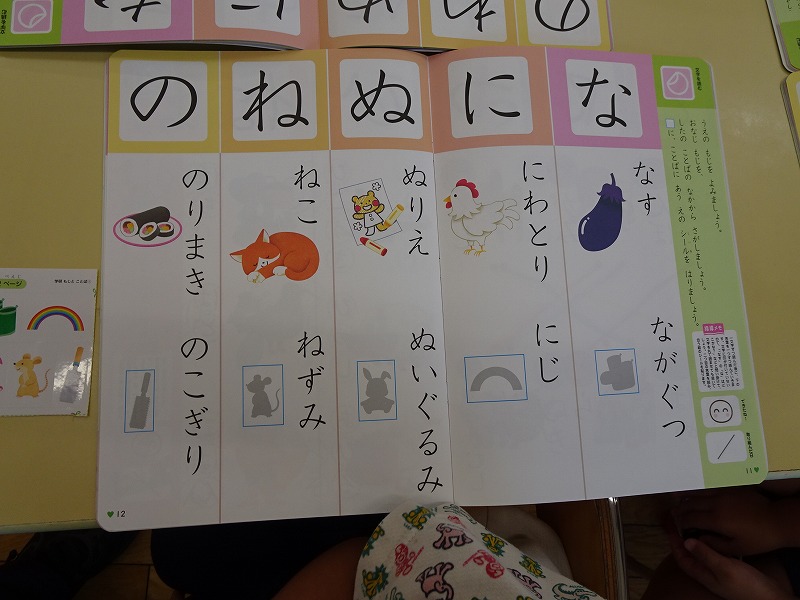

年中さんのひらがなのようす

年長さんのひらがなのようす

幼児期と「ひらがな」

今回は、幼児期の発達段階を踏まえつつ、ひらがなについてのお話を。

幼児期の文字は“結果”であって“出発点”ではありません。

遊び・会話・生活の積み重ねが地面、その上に「読む」「書く」が芽を出します。

● なぜ“読む→書く”の順番が自然なのか

文字の学びは大まかに次の順で進みます。

耳で聞く→音に気づく→形を見分ける(視覚認知)→読む→書く

書くには、読む力+手指の運動(運筆)+姿勢・目と手の協応が必要。

つまり書く方が少し“重い”タスクです。

だからこそ、年中で読む土台を厚く、年長で書く力を気持ちよく伸ばしていく。

これが子どもに無理のない流れです。

● 発達段階のざっくり見取り(年少→年中→年長)

・年少さん(3–4歳)

言葉の爆発期。しりとりや擬音が好きな時期です。

丸・線・ジグザグなどプレ運筆で手を使う経験を増やす時期。

環境の文字(絵本や身の回りの文字)に興味を持ち始めます。

「読めるフリ」も立派な第一歩です。

・年中さん(4–5歳)—“読む”に主眼

音のまとまりに気づき始め、「か・き・く…」の並びや同頭音に反応する時期です。

自分の名前や身近な語から“読めた”の達成感を味わいます。

・年長さん(5–6歳)—“書く”に主眼

文字の形の違い・配置・起点の意識が育ち、だんだんと正しい姿勢と鉛筆の持ち方が安定していきます。

音と文字の対応が確かになって、運筆で「形にする」喜びが増えます。

この時期はていねいに“ゆっくり正確に”がコツです。

● よくある“つまずき”

・鏡文字が出る:

よくある発達過程。空間認知の途中経過です。矢印で起点と流れを一緒に指でなぞるだけでOK。

・「ぬ」「め」「ね」「れ」が混ざる:

形の似た家族としてまとめて遊ぶと区別しやすいです。「“くるくる”特集」みたいな感じ。

・力が入らない/濃く書けない:

正しい持ち方の習得を阻害する原因になります。紙を滑りにくい下敷きに。2B〜3Bで書きやすさを担保します。

・速く雑になる:

タイムアタックは封印する。“ゆっくり正確に書くとカッコいい”の価値観を共有します。

・「書きたくない」ムード:

理由はたいてい“難しすぎるか、長すぎる”が原因です。量を調整、好きな語から再開。

●“できた”より“楽しかった”を

私たち大人も、得意な道から覚えます。

子どもにとっては、好きな語・身近な語から“読めた/書けた”が最高の入り口です。

年中では読むの喜びをいっぱいに、年長では書くの誇らしさをゆっくりと。

ひらがなの習得に向けての目標は「続けること」です。

焦らず、面白がっていきましょう。

結果発表!お遊戯会で使いたい曲アンケート

秋の壁面制作にむけて🌰

結果発表!お遊戯会で使いたい曲アンケート

秋の壁面制作にむけて🌰