埼玉県の進路希望状況調査

こんにちは!

今回は埼玉県の進路希望状況調査についてみていこうと思います🔍

✍かなやま幼稚園教務部進路指導係(在籍1名)

さて、高校受験のお話までする幼稚園なんてなかなか他所にはないかとは思いますが、お預かりしている大事な子どもたちは我々からすれば「小学校に送り出したら終わり」ではありませんので、将来のお話もさせていただく幼稚園ブログです。

ちょっと今回は進路指導企画ということで、「勉強優先」、「進学思考」のような内容になってしまいますが、今回はそういうポジションからの内容と思って目をつぶってください。

もちろん、勉強、進学だけがすべてではないということを最初に前提としてお伝えしておきます。

しかし、ほとんどのご家庭が進学をされるという現代のこの状況に対して、お子さんの将来の幅を広げるために少しでも興味を持っていただければと思いお伝えをします。

ぜひご興味のある方は引き続きご覧ください。

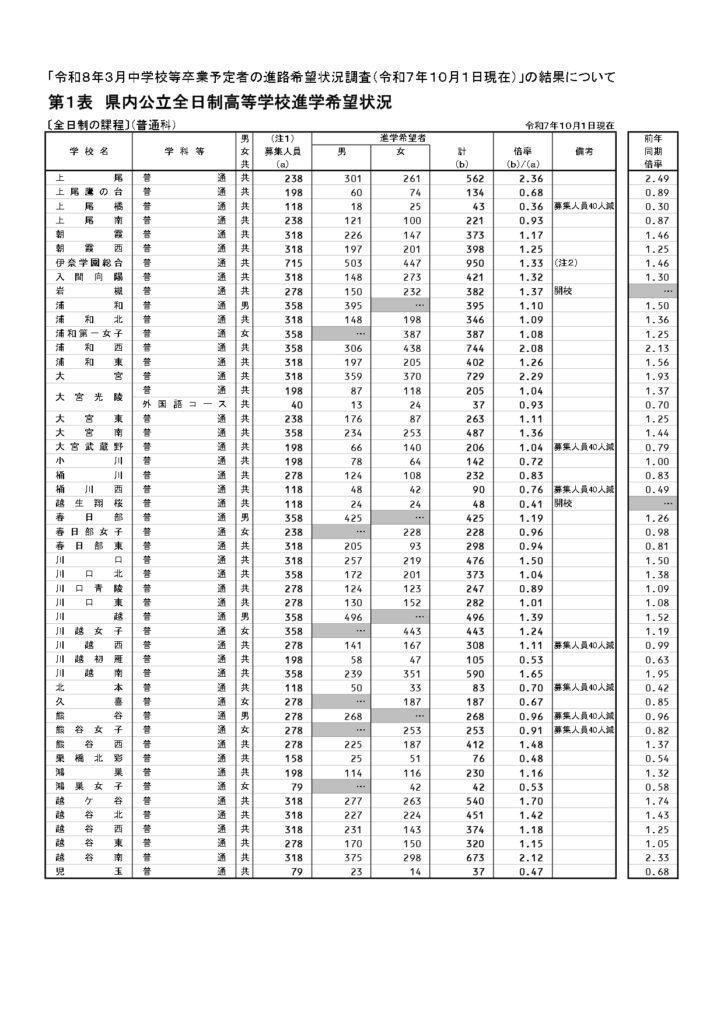

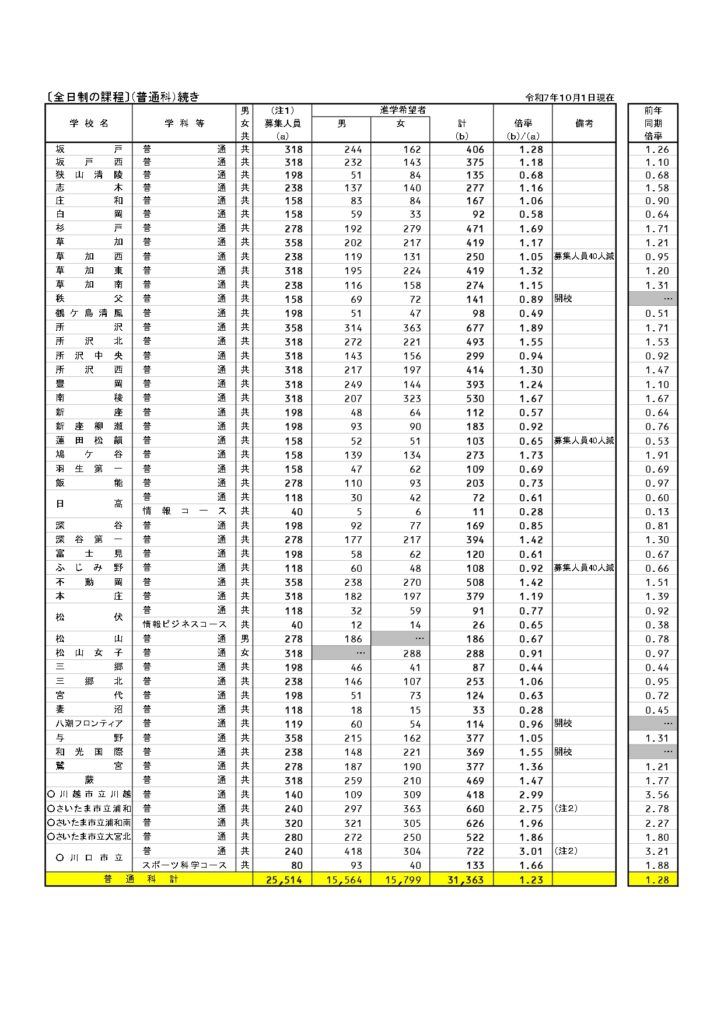

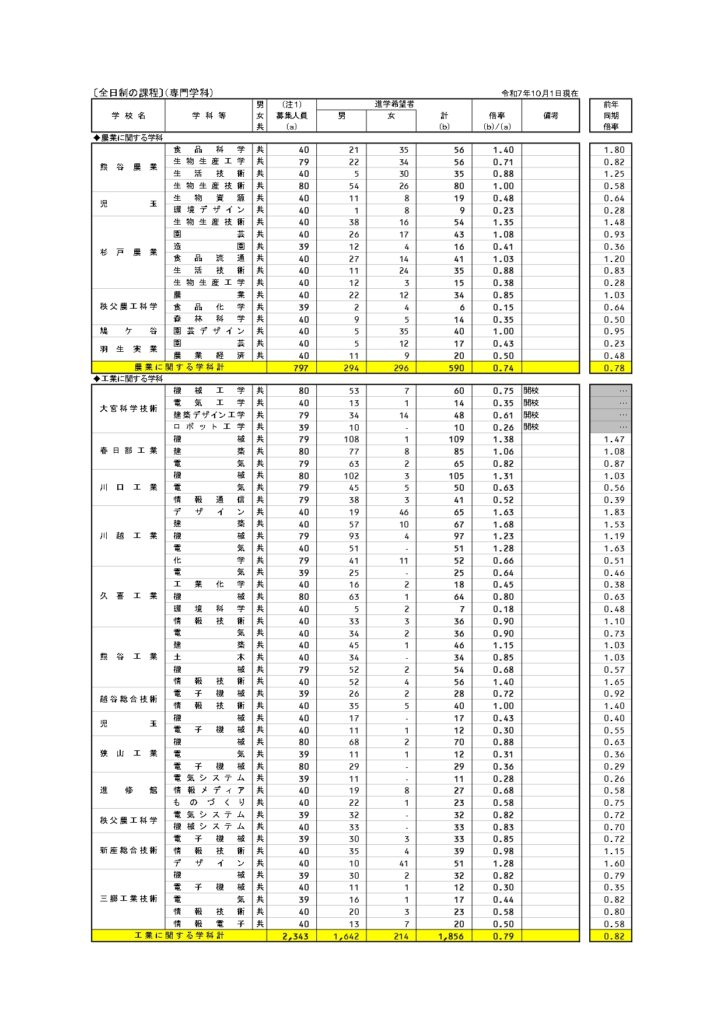

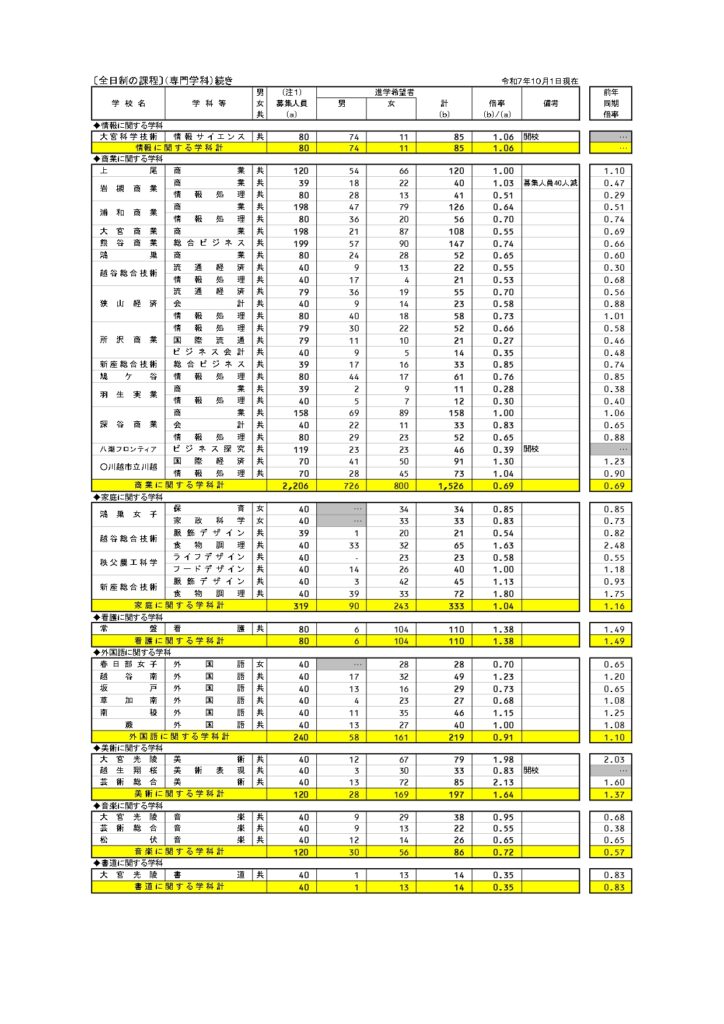

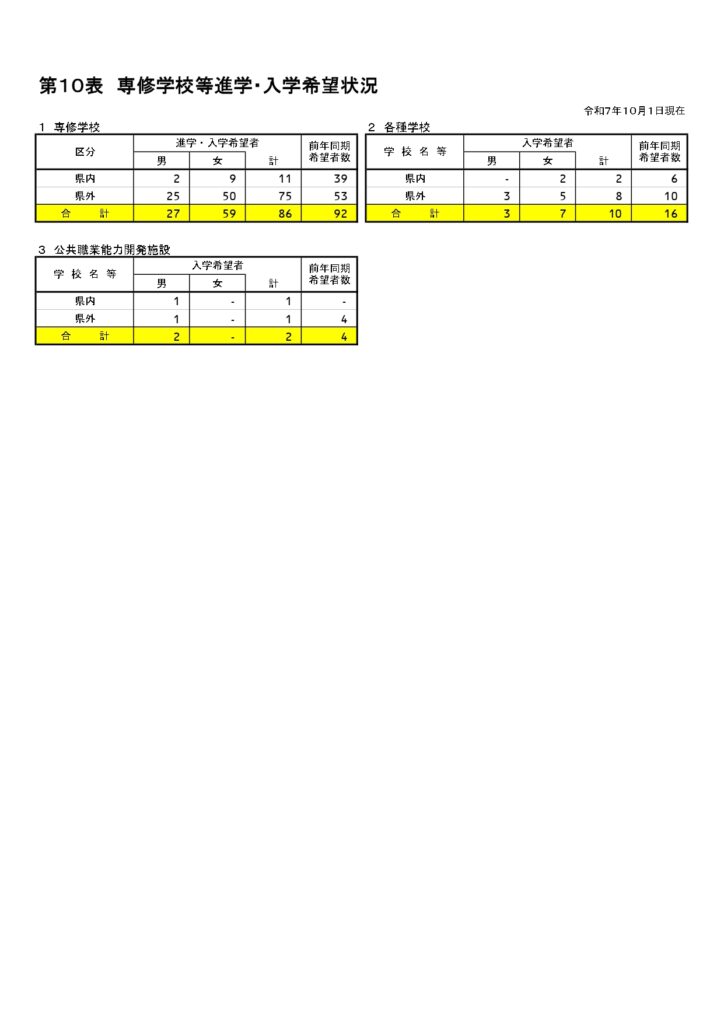

さて、先日10月時点での埼玉県内の進路希望状況調査が発表されました。

こちらは毎年行われている調査で、12月にもう一度発表されますので最終的な結果ではありませんがぜひ参考に。

(こちらの結果を受けて、進路希望の変更をする受験者もいますのでこれから調整が入ります。)

■高校選びまでは大人が付き添いたい

中学生にとって見えている世界は、日々の教科・部活・友人関係が中心です。

一方で、高校の先にある大学の学部構成・入試方式・就職市場の現実は、情報量も専門用語も多く、単独で見通すのは難しいです。

資料も”大人が見るもの”として作られることも多く、結果として「自由に選んでいいよ」は、自由のようでいて高難度になりがちです。

厳しい物言いをすれば、自由は放任では育ちません。

中学生だけの視界では、大学・就職までの道筋はぼやけます。

大人の援助(内容の翻訳・見える化・比較の型づくりなど)が入るほど、子どもの自由は実質的になるものです。

「子どもの自由に」は、情報と設計が整ってはじめて機能します。

その準備までが、保護者の仕事だと思ってよいかと思います。

■まずは全体像

・普通科全体の倍率:1.23(前年1.28)で微減。

人気の集中はやや緩んだ一方、学校ごとの差は大きいままですね

・全日制(普通+専門+総合)合計の倍率:1.13(前年1.17)。

こちらもわずかに低下しています。

人口動態の結果も受けているところでしょうか

・備考の影響:こちらも人口動態の影響からか、複数校で「募集人員40人減」や「開校」があり、名目倍率が動きやすい状況です。

倍率だけで「難化/易化」を断じないほうが間違いがないところかと。

■倍率面からみる目立ち

※学校名:今年度倍率(前年度倍率)

・強含み(上昇・高水準)

大宮(普通):2.29(前年1.93)…上位帯で人気戻りがはっきりしています。

所沢(普通):1.89(1.71)…西部エリアの上位校として安定していますね。

越谷南(普通):2.12(2.33)…前年比では微減でも依然2倍台を保っています。

川越市立川越(普通):2.99(3.56)…高水準を維持していますが、前年の突出からはやや調整が入っていますね。

市立浦和(普通):2.75(2.78)…高位で安定しています。

・やや軟化(低下)

浦和(男子):1.10(1.50)…大きく低下しています。ただし単年のブレ要因(前年度の倍率を受けた志望動線の分散等)も考えられます。こういった高偏差値帯の学校は、12月調査で調整されることも少なくありません

蕨(普通):1.47(1.77)…調整がはいってますね。

川越南(普通):1.65(1.95)…倍率の低下は見られますが、それでも高位です。

越谷南(外国語コース):0.68(1.08)…コース別は年ごとの振れ幅が大きいことも特徴です。

志木(普通):1.16(1.58)…地域内の選好のシフトでしょうか。

・専門コース系の“人気どころ”

大宮光陵(美術):1.98(2.03)/芸術総合(美術):2.13(1.60)…美術のコースは極めて限られることから高倍率帯。

常盤(看護):1.38(1.49)…依然として強い専門職志向が見られます。

食物調理系:1.63~1.80の学校あり…実学系の堅調が続くのはここ数年のトレンドですね。

■偏差値帯でも見てみましょう

偏差値は合否の物差しではなく合格までの目安です。

ただ、帯で眺めると「倍率のつきやすい学校」が見えます。

決して「偏差値が高い=よい」というわけではなく、その高校の進学実績等はよく加味する必要があります。

学校によっては「入学時の偏差値は高いが、進学実績は芳しくない」

逆に、「入学時の偏差値はそこそこだが、進学実績はよい(教育力がある)」

なんてこともよくあることです。

こちらのチェックはぜひ将来、お子さんと一緒にしてみてください。

・難関~最上位(68以上)

浦和(73)… 1.10(前年1.50)

浦和一女(72)… 1.08(前年1.25)

大宮(71–74)… 2.29(前年1.93)

春日部(69)… 1.19(前年1.26)(普通)

川越(69)… 1.39(前年1.52)(普通)

川越女子(68)… 1.24(前年1.19)(普通)

倍率は横ばい~調整傾向だが、大宮は上振れが目立ちますね。

・準難関(64~67)

越谷北(66–68)… 1.42(前年1.43)(普通)

所沢北(65–67)… 1.55(前年1.53)(普通)

蕨(64–67)… 1.47(前年1.77)(普通)

浦和西(66)… 2.08(前年2.13)(普通)

安定している偏差値帯ですが、蕨のように倍率調整も見られます。

・中堅上位(60~63)

所沢(60)… 1.89(前年1.71)(普通)

越谷南(56–60)… 1.23(前年1.20)(普通)

川越南(60)… 1.65(前年1.95)(普通)

地域の中核校で倍率が乗りやすい傾向があります。

・中堅(~59)

南稜(53–54)… 1.67(前年1.67)(普通)

杉戸(54)… 1.69(前年1.71)(普通)

与野(56)… 1.05(前年1.31)(普通)

二極化(学校間の差)が進みやすい層ではあります。

堅調の学校の一方、そうでない校は定員割れに近い数値も。

■読み方のポイント

・倍率だけで“難易度”を語らない

募集人員の増減・コース新設/再編で倍率は機械的に動きます。

前年より倍率が下がっても、合格ラインが下がるとは限りません。

・専門コースは“振れ幅”が大きい

外国語・芸術・理数・看護・食物など、志望動機がピンポイントな分、年度ごとの人気偏差が出やすい。

・地域×通学動線による変動

東西南北の通学圏で倍率ムードが同調することがあります。

近隣の高人気校に集中したり、調査結果や前年度の結果を受けて揺れ動きます。

・“希望状況”は途中経過

この統計は10/1時点の希望です。

実出願~確定の最終倍率は別途で変化します。

倍率の高い学校を志願する場合は、こちらもふまえて見る必要があります。

■今年の高校倍率の印象

普通科全体の倍率は1.23(前年1.28)で、全体には少しだけ落ち着いた印象です。

ただし、学校ごとの差は相変わらず大きく、上位校の一角では人気の戻りも見られます。

たとえば、大宮(普通)は2.29(前年1.93)と上振れが見られます。

一方で浦和(男子)は1.10(1.50)と大きく調整が入ります。

市立浦和や川越市立川越は高水準を維持しています。

(市立学校は市町村の裁量が大きく、独自性が強いので高倍率になりやすい傾向があります。)

専門・コース系では、美術・食物・看護など実技・実学系が相変わらずの人気です。

なお、倍率は「人気=教育の優劣」を示すものではありません。

とくに募集人員の増減や新設・再編がある年度は、数字が機械的に動きます。

偏差値はあくまで目安として、最新の情報も合わせてご確認くださいね。

(数年で結構変動している学校もあります)

■意外と遠い話ではない

「まだ先の話よねえ」

そう見えるけれど、幼児期の“今日”と、中学・高校の“その日”は、一直線でつながっています。

もちろん勉強だけがすべてではありません。

また、焦る必要もありません。

ただ、今の暮らし方が“その日”の材料になっていくことを早めに知っておくと、日々の選択もより丁寧になっていきます。

・生活リズムは “見えない練習”

毎朝の起床・食事・就寝、身の回りのこと。

このルーティンの自律性が、小学校での学びの粘りに直結し、やがて中学の定期テスト→内申へ積み上がります。

乱れた生活を根性で取り戻すのは難かしい。

だからこそ、整った生活リズムは最高の土台です。

・ 好奇心は “教科の入口”

石を集める、音を鳴らす、数を並べる。

遊びの中の“問い”が、のちの理科・音楽・算数の“入口”になります。

上手さや正解より、触れた総量かもしれませんね。

「なぜ?」を一つずつ増やしていきましょう。

・ 地域を知ることは “進路の地図づくり”

どの路線で、どの街へ、どれくらいで通えるか。

通学動線は高校選びの現実条件です。

幼児期から遊びやお出かけで生活圏の輪郭を知っておくと、後年の学校選びがすっと入ります。

■ざっくり逆算

・小1〜2:生活の土台を固める時期。読み・書き・数などの基本知識の反復で自信を作ります。

・小3〜4:好奇心が横方向に展開されます。博物館・音楽・自然など“好き”が増えるといいですね。

・小5〜6:中学校を意識していく。「こんな世界がある」を知るだけで十分だと思います。

・中1:内申の積み上げが始まります。日々の提出物・定期テストもおろそかにできません。

・中2:部活・行事と学習の両立の型を作りたいですね。

・中3:志望域の確定と、学校ごとの特徴を見に行く時期です。

繰り返しになりますが、決して勉強だけがすべてではありません。

早くから競争を煽る必要はありません。

小さいうちは“生活の型”を育てるだけで十分です。

と、いうことで今回はちょっと先の、でもすぐ来る将来の「埼玉県内の高校の倍率」について見てみました!

最後までご覧いただきありがとうございます👀

出典:埼玉県「進路希望状況(令和7年10月1日現在)」

いもほり年長

いもほり年中

いもほり年長

いもほり年中