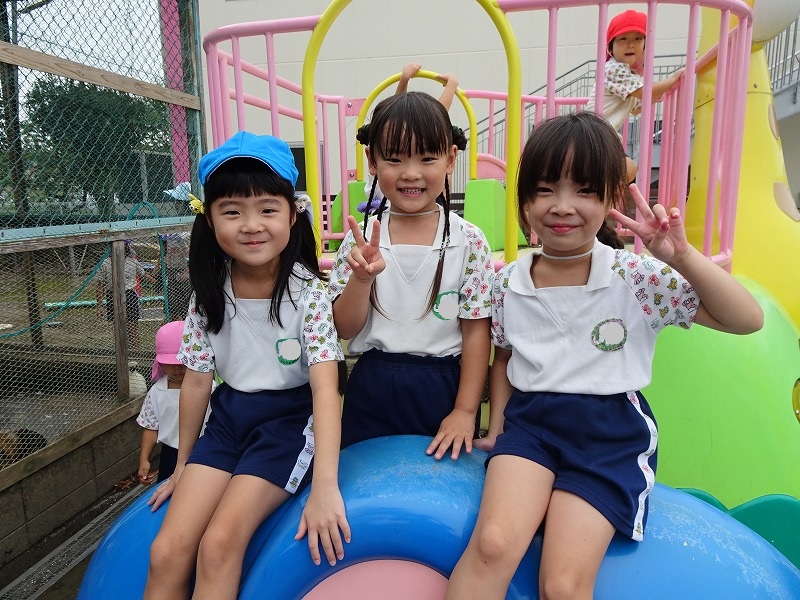

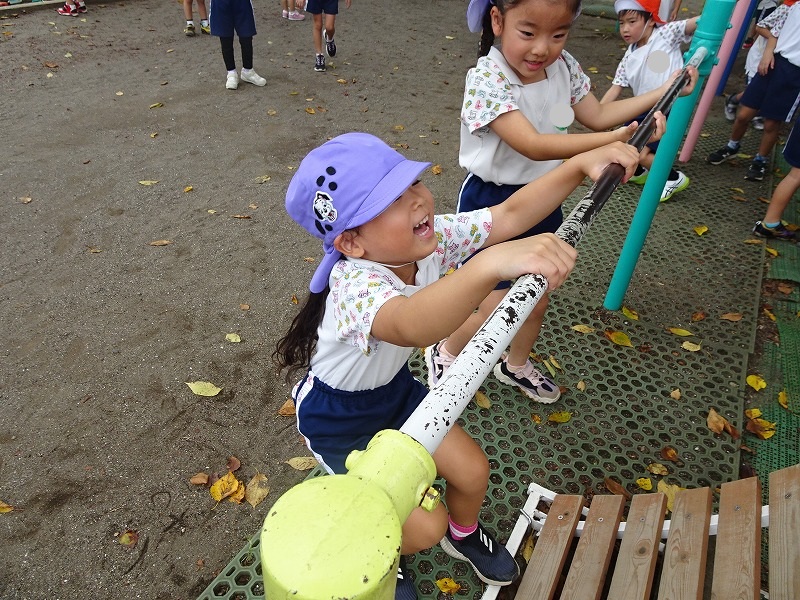

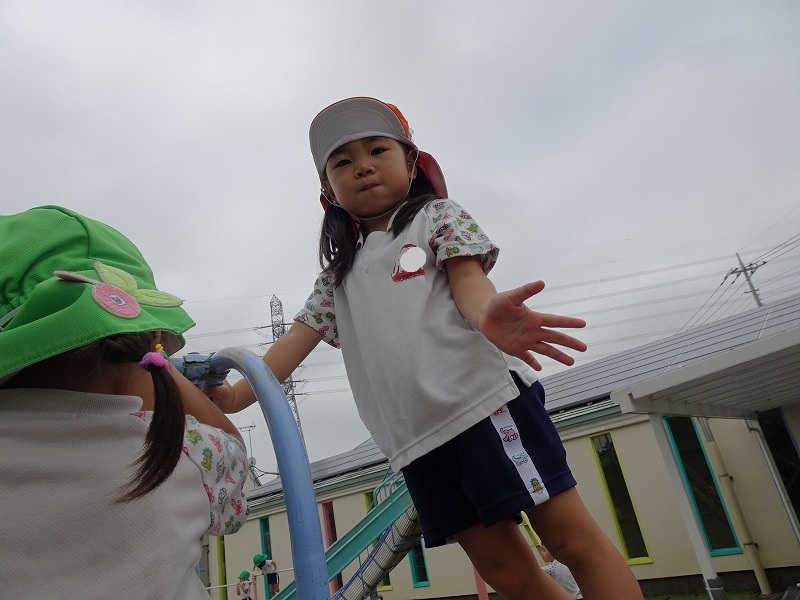

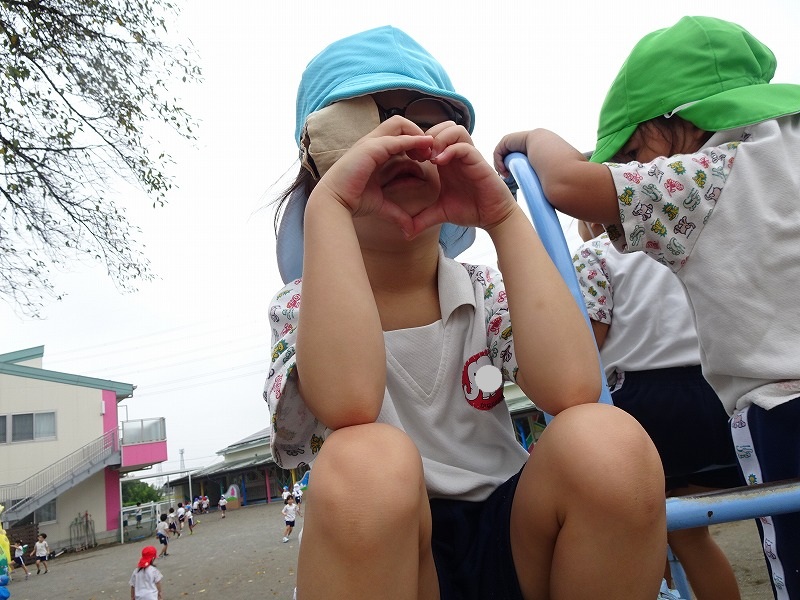

外遊び!

こんにちは!

今回はお外遊びの様子をお伝えします📸

さて、今朝は久々に外気温も落ち着き

みんなで外遊びを楽しみました☺

外で思い切り体を動かすととても楽しいですね!

魔法の言葉「先生に言うから!」

「先生に言うから!」

園でよく耳にするこのひと言は、子どもにとって“万能な呪文”のように響きます。

この業界ではなかなかタブーな領域の話ですが、あえてこの魔法の言葉について考察してみましょう。

ケンカの最中でも、遊びの順番でも、ルールが曖昧になったときでも、すっと取り出される切り札。

とはいえ、この言葉は脅しでも甘えでもありません。

発達のプロセスの中でとても自然な“助けを呼ぶ”サインであり、社会のルールを確かめたい気持ちの表れです。

ここでは年齢発達に沿って、この魔法の正体と大人の上手な付き合い方をまとめます。

●「先生に言うから!」の正体

この言葉には主に以下のような役割があると考えられます

・境界線の確認:

自分の領域(おもちゃ・居場所・気持ち)を守りたい。

けれど幼児期は言葉や交渉がまだ未熟です。

そこで第三者=先生という“ルールの象徴”を呼ぶという行為に至ります。

・安心の呼び出し:

不公平・不安・怖さを感じたときのSOS。

一人で抱えず「頼っていい」という健康的なヘルプシーキングですね。

・ルールの内面化の途上:

外にある先生の基準を借りて、内なるルール感を育てていく途中段階。

●発達段階別の「先生に言うから!」

・年少(3〜4歳):

「守ってほしい」の合図

この時期はことばの爆発期です。

思いは強いけど、交渉語彙はまだ少なめです。

善悪は“感じ”で捉える段階。

よくある場面:「私の!」「やめて!」が通らず、最終手段で「先生に言うから!」。

→「呼んでくれてありがとう。“いや”って言ってみよう。言えなかったら一緒に言おう。」(意志の伝え方の提案)

・年中(4〜5歳):

「公平」を求めるレーダーが芽生えます。

背景:順番・交代・ルールの概念が育つ時期です。

「ずるい」を敏感にキャッチします。

よくある場面:

ルールが曖昧な遊びで揉めると「先生に言うから!」が早出しされる。

→「先生に言うのはいいね。その前に“あと3回で交代ね”って言ってみよう。砂時計も使おう。」(対応の提案)

・年長(5〜6歳):

「理由+交渉」で“内なる先生”を育てる

相手の気持ちの想像や因果を言葉にできるように。

自制の練習期です。

自分の主張は言えるが、詰まると「先生に言うから!」で勝敗を委ねがちです。

「困ったね。“理由+提案”で伝えたらどう?近くで見守っているね。」(解決方法の提案)

●使いすぎのサインと見分け方

以下のような場合は”魔法の言葉”に頼りすぎていると考えられる場面です。

適切に向き合っていきたいですね。

・“脅し”としての乱用:

相手を黙らせる目的で多用。

Iメッセージ(私は〜してほしい)へ言い換え練習。

・“チクり”と“報告”の混同:

安全・暴力・身体危険などは即報告が正解。

嫌だった/もめた、はまず自己表現と交渉を試す。

・“勝ち負け”の道具化:

先生の権威を勝敗のハンコにし始めたら、合意形成の体験を意図的に増やす。

子どもを見ていると苦笑いすることもありますが、実は頼るスキルは健全です。

多くの大人もつい、外部の権威を借りて物事を動かそうとします。

違いはそこに対話と提案があるかどうか。

大人の私たちが“理由+提案+合意”で進める背中を見せることが、子どもにとって最高の教えになることかと思います。

● 魔法の言葉は“内側”に

「先生に言うから」は、幼児期において困ったときの“保険証”です。

ただ、この保険だけで生き延びると、大人になって『もういい!』で会話を強制終了したり、不機嫌で通行止めを作ったりしがちです。

権威カード、沈黙カード、機嫌カード…形は違えど、どれも“自分の言葉で合意を作る”練習が不足したサインです。

園では“自分の声→提案→助けを呼ぶ”を練習にして、将来の“機嫌まかせ”の合意形成を予防します。

「先生に言うから!」は、未熟さの印ではなく、社会のルールに手を伸ばす前向きな発達段階です。

外側の先生を呼ぶところから始まり、やがて心の中の先生が育っていきます。

自分の声→交渉→助けを呼ぶの順路を一緒に練習できれば、魔法は“脅し”ではなく対話の道具に変わっていきます。

私たち大人も、つい外の権威に頼りたくなる瞬間に気づいたら、まず自分の言葉で提案から。

子どもたちは、その背中をよく見ています。

ひよこちゃんのようす🐤

うんどうかいのおゆうぎ

ひよこちゃんのようす🐤

うんどうかいのおゆうぎ