本日の様子

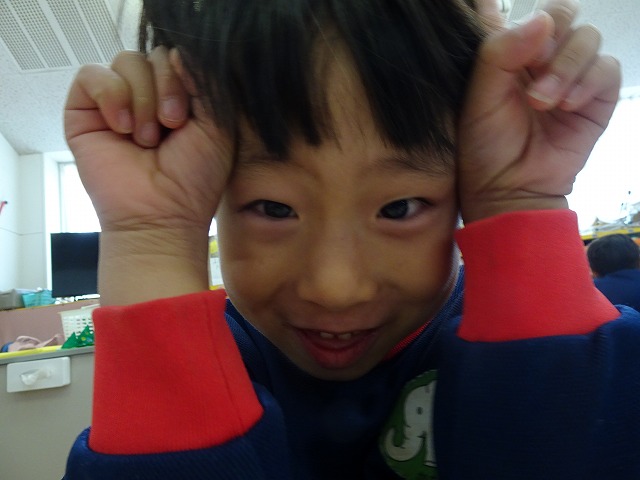

こんにちは!

今回は本日の様子をお伝えします📸

振り付けも覚え始めていて、会うと披露してくれる子もいます👏

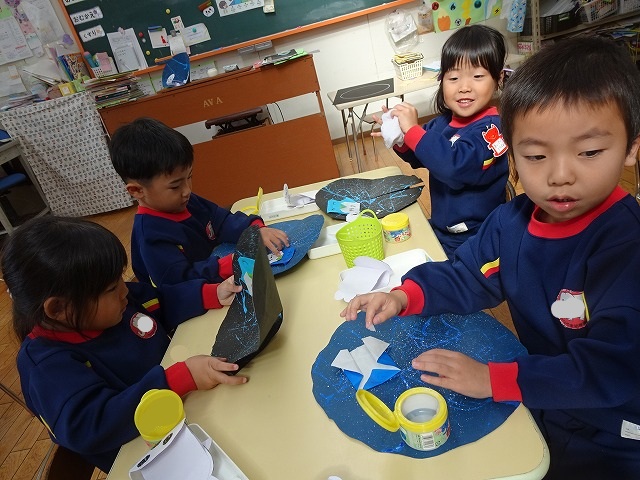

だんだんと完成に近づいてきました✨

なにやら素敵な夜空も見えてきましたね!

年少さんはスポーツの時間

補助をもらいながら鉄棒にも挑戦💪

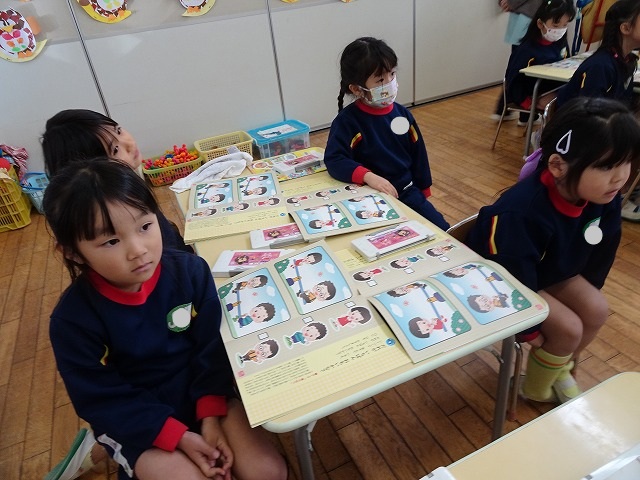

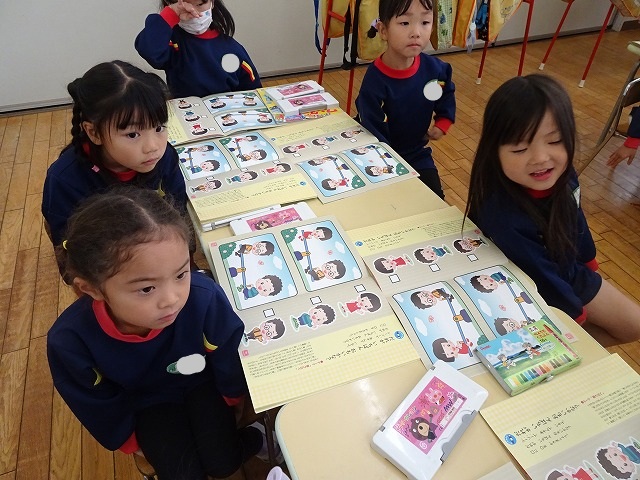

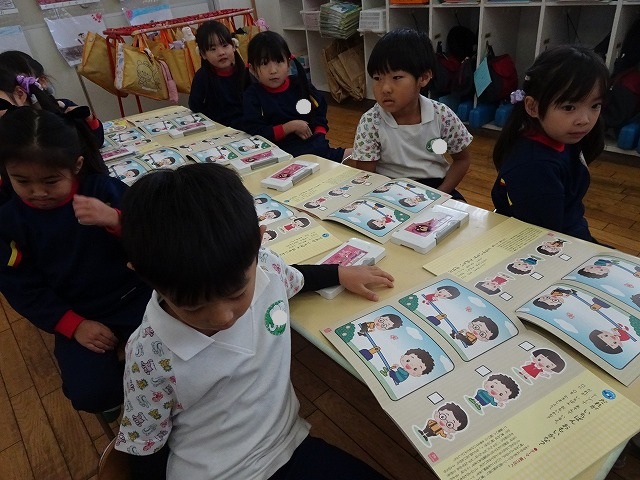

年長さんは重さ比べのワーク

比較から順番を導き出すというちょっと難しめ!

みんなよく考えて取り組んでいました👓

11月12日は「洋服記念日」

11月12日は「洋服記念日」とのこと。

1872年(明治5年)のこの日、

「爾今礼服には洋服を採用する」

という布告が出て、日本の“公的礼装”の標準が和装から洋装へと切り替わりました。

とはいえ、この瞬間に和装の価値が失われたわけではありません。

むしろ選択肢が増え、場(主催者)と目的に沿って装いを選ぶという考えが社会に根づいたといったところでしょうか。

礼装は流行ではなく、互いへの配慮でできた“約束事”です。

今回は礼服について、和装・民族衣装・洋装のお話から見ていきましょう。

■和装は礼装?——「民族衣装=最礼装」

結論から言うと、和装はれっきとした礼装になります。

しかも国際儀礼では、各国のナショナル・ドレス(民族衣装)を最上位格の正装として認める運用が広く定着しています。

招待状のドレスコードに「Morning Dress / Lounge Suit or National Dress」と並列表記されるのは珍しくありません。

つまり主催者が許容する場面では、紋付羽織袴や留袖・振袖・訪問着は国際的にも堂々たる“正装”です。

■他国の「民族衣装=最礼装」実例

・スコットランド:キルト

・インド:アチカン/シェルワニ

・中東(湾岸諸国):トーブ

・ベトナム:アオザイ

・ブータン:ゴ(男性)/キラ(女性)

・フィリピン:バロン・タガログ

日本の和装も、こちらに並びますね。

※素人調べ※間違いがあったらご勘弁ください🙇

■礼装の種類について

・ホワイトタイ(夜・最上位):

燕尾服/ロングイブニングドレス。国家元首級の晩餐会など。

・ブラックタイ(夜):

タキシード(ディナージャケット)/セミイブニング。一般的に18時以降のフォーマルの標準。

・モーニング(昼・最上位):

モーニングコート、縞トラウザーズ、ウエストコート、ネクタイ。叙勲・昼の婚礼・国家式典など。

・ダークスーツ(略礼装):

ビジネス〜セミフォーマルまで幅広く担う“実務の主力”。

ここに民族衣装(National Dress)が並列で最上位に置かれる、というのが現代のプロトコール(国際儀礼(国際的なマナー))です。

■日本独特の「真黒の礼装」

日本の弔事や慶事は黒一色が徹底されています。

実はこれは日本特有というか独特な文化だそうです。

一方で海外の礼装ではダークカラーが選ばれ、必ずしも黒に限らず、グレーやミッドナイトブルー(暗いネイビー)も用いられるそうです。

■「王室が着る=フォーマルになる」

厳密に言えば“王室が着た瞬間に新しいフォーマルが生まれる”わけではありません。

最優先は主催者のドレスコードですが、しかし王室はその運用の最前線にいます。

つまり王室の装いは言わば『許容範囲の一次資料(実例)』です。

着用するものに迷ったら、その場の招待状に適合しているかで判断すれば外しません。

具体例としてクレリック(Winchester)シャツがあります。

そもそもは擦り切れやすい襟や袖口が交換しやすい、白無地のものにしたというのが起源です。

これは1920年代のロンドンで流行し、2005年にチャールズ皇太子が自身の結婚式で着用したことで“王室お墨付き”として広く知られるようになったとされます。

■礼装って必要なの?

必要だから今も残っている文化、そう考えるのが自然ではないでしょうか。

礼装は“自分を飾る機会”ではなく、相手への敬意を可視化するための仕組みです。

服飾研究家・ファッションディレクターの赤峰幸生先生は

「ジェントルとは優しさ、紳士は他者への配慮を重んじる者」という趣旨を語ります。

(gentle:優しい、穏やか)

要は、相手に失礼のないように、敬意を払ってきちんと身なりを整えること。

その配慮が伝わるからこそ、場が整い、会話が進み、仕事も儀礼も滞りなく運ぶ。

礼装のルールは、個性を縛るためではなく、相手に敬意を払ったうえで安心させるための“共通言語”ですね。

誰かの門を叩くとき、こちらが“あなたを尊重している”ことを身なりをもって先に示す。

結果として、相手は安心して本題に入れる。

そういう社会的な潤滑油の意味合いとしても、礼装の意味は今も生きています。

本日の様子

おゆうぎかいのれんしゅう

本日の様子

おゆうぎかいのれんしゅう